Ce marqueur, qui se propose d’évaluer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, pose de nombreux problèmes méthodologiques.

L’indicateur dit d’« empreinte carbone » est souvent utilisé par les ONG pour définir l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) des pays les plus riches.

Pour dénoncer aussi le fait que les réductions d’émission qui y sont constatées sont le plus souvent illusoires, car résultant essentiellement des délocalisations industrielles vers les pays émergents.

L’empreinte carbone constituerait ainsi un marqueur de la pression globale exercée par le style de vie et le modèle de consommation des plus riches sur la planète.

Une notion débattue

La mesure de cette empreinte soulève un certain nombre de difficultés car elle comptabilise des émissions directes (de la combustion des énergies fossiles), facilement mesurables, et des émissions indirectes (dans les produits consommés) qui le sont moins.

L’empreinte ne constitue d’autre part pas la référence dans les négociations internationales sur le climat, dans lesquelles ne sont considérées que les émissions directes, constatées sur les différents territoires nationaux.

Les définitions et les travaux dans ce domaine sont nombreux.

Pour analyser l’intérêt et les limites de la notion d’empreinte carbone, nous nous appuyons notamment sur les travaux de Lucas Chancel au sein du World Inequality Lab et sur les analyses d’Antonin Pottier et de ses coauteurs de la revue de l’OFCE.

Émissions territoriales de GES vs empreinte carbone

La première méthode de comptabilisation des émissions qui fut utilisée dans les négociations climat repose sur les émissions constatées sur chaque territoire national.

Elle découle d’inventaires calculant les quantités de gaz à effet de serre émises en une année et sur le territoire par l’ensemble des acteurs (approche dite « à la production »). Les données, issues des inventaires selon les normes de la CCNUCC, sont actuellement privilégiées au sein des COP dans la négociation climatique.

La seconde (empreinte carbone) résulte d’un calcul des émissions de GES directes et indirectes associées à la consommation finale des habitants d’un territoire, auxquelles on ajoute les émissions induites à l’extérieur de ce territoire (approche dite « à la consommation »).

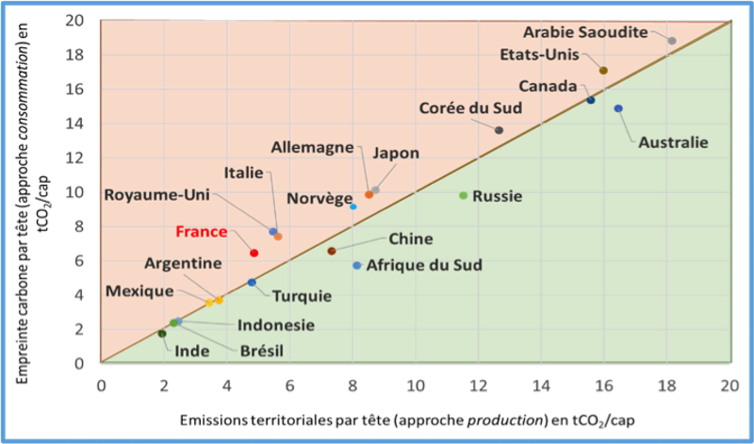

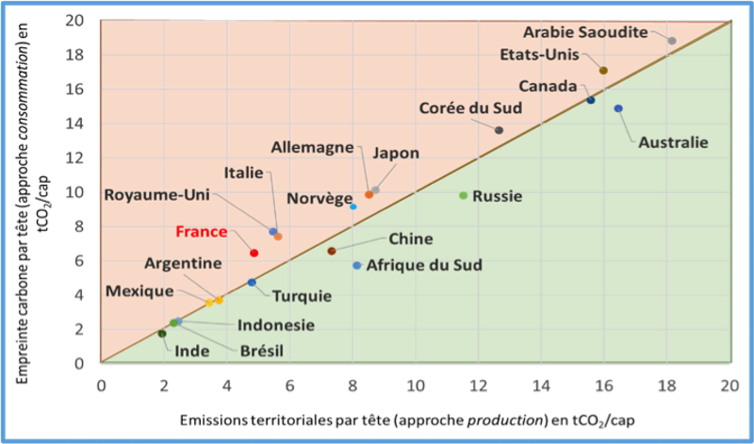

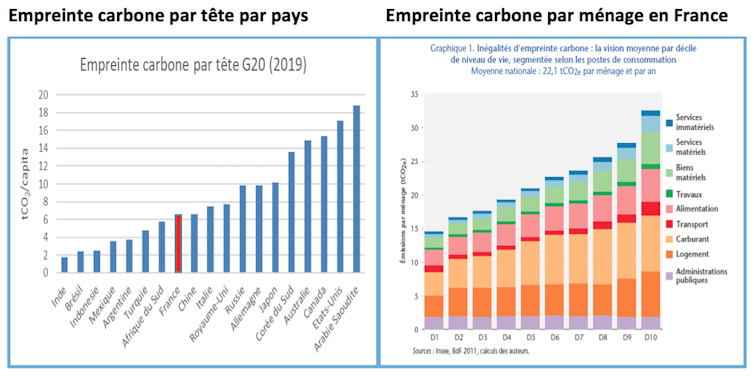

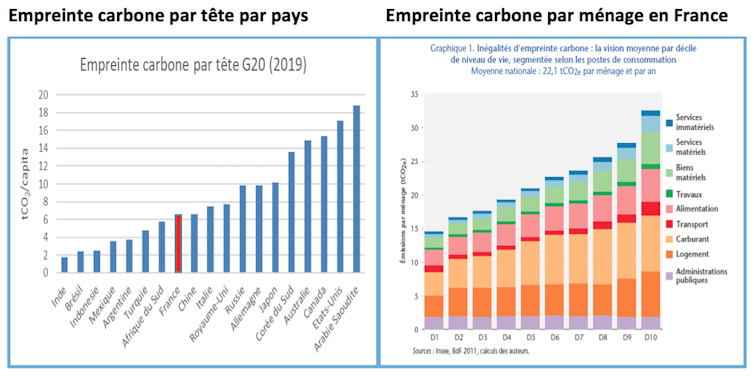

L’analyse conjointe des niveaux d’émissions territoriales et d’empreinte par habitant, comme ci-dessous, fait apparaître des situations très contrastées. Les pays globalement importateurs de produits industriels présentent une empreinte supérieure aux émissions territoriales ; et inversement pour les pays exportateurs.

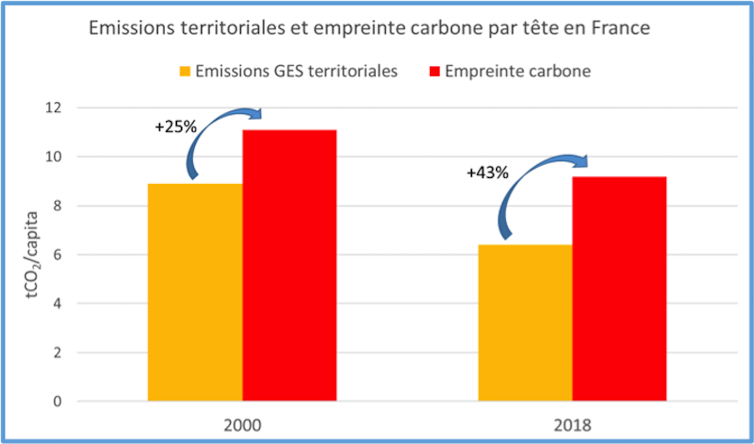

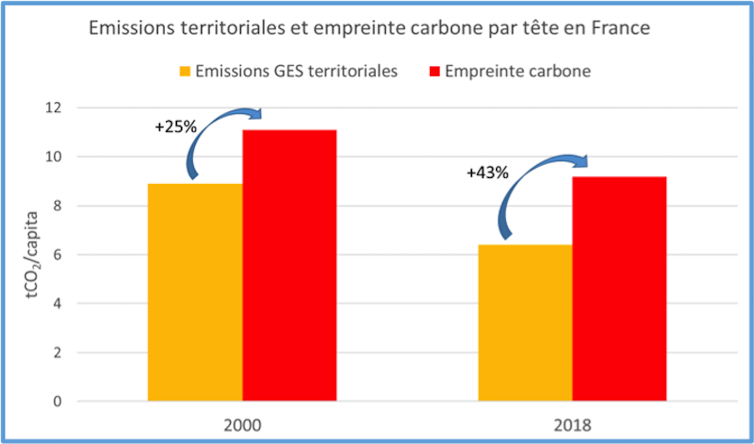

Pour la France, l’écart est important, puisque l’empreinte est aujourd’hui de 43 % supérieure aux émissions territoriales, cet écart ayant beaucoup augmenté du fait des délocalisations industrielles, accélérées après la crise économique de 2008.

La situation des pays détenteurs de ressources énergétiques carbonées est plus complexe : pour les grands pays charbonniers – Australie, Afrique du Sud, Russie – leur système énergétique est très intensif en charbon, notamment pour l’électricité, et leurs émissions territoriales sont très élevées ; mais la Norvège constitue un cas différent, son système électrique intérieur étant largement décarboné, alors que les exportations de pétrole et de gaz renforcent l’empreinte carbone du pays ; dans ce cas, l’empreinte est supérieure aux émissions territoriales.

Dans les négociations climat, le choix des émissions directes comme indicateur de base s’explique pour des raisons historiques, méthodologiques et politiques.

Alors qu’il fut très tôt possible d’évaluer, de manière rigoureuse, les émissions territoriales à partir des consommations observées des énergies fossiles, l’évaluation de l’empreinte pose de redoutables problèmes méthodologiques. Il faut en particulier tenir compte du commerce extérieur de chaque pays et d’un contenu carbone moyen des produits, difficile à évaluer.

Dans les négociations climat, ces difficultés pourraient conduire à d’infinies controverses. Et finalement, c’est bien sur leur territoire national que les États sont responsables et doivent déployer les efforts de réduction des émissions.

Des inégalités carbone considérables

Les inégalités d’empreinte entre pays sont considérables : on constate ainsi un écart de 1 à 10 au sein du G20 (de l’Inde aux États-Unis) ; et un écart encore plus important si l’on élargissait le spectre des pays (du Rwanda au Qatar).

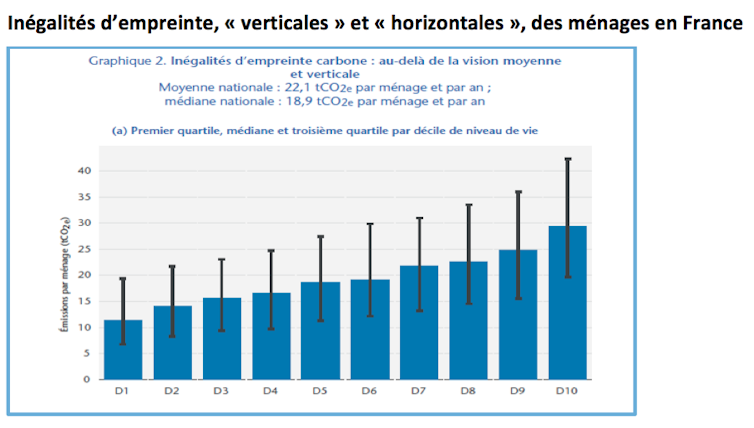

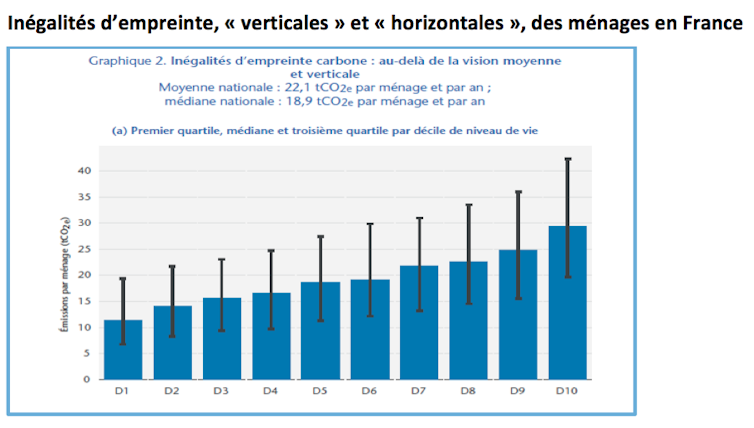

Ces inégalités se retrouvent au sein de chaque pays, mais elles y sont souvent moins prononcées : en France, les ménages du dernier décile de revenu émettent 2,3 fois plus en moyenne que les ménages du premier décile.

Il y a donc combinaison d’inégalités inter et infranationales.

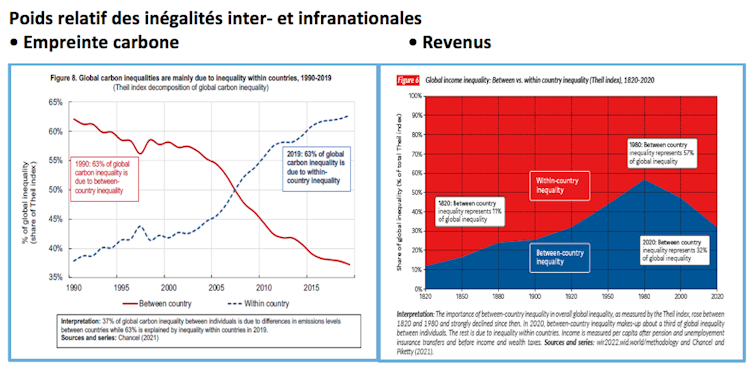

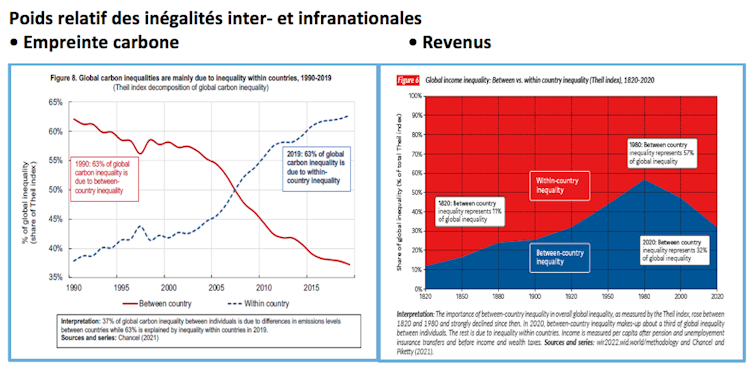

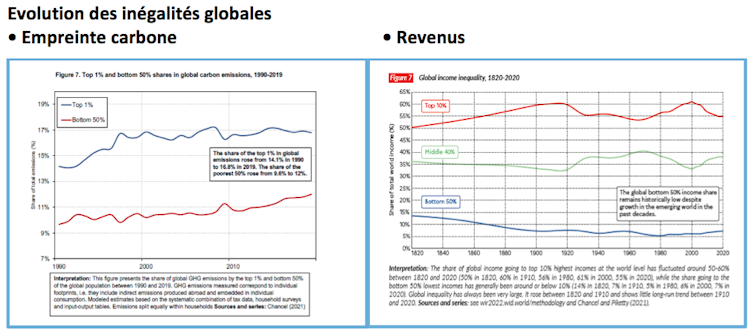

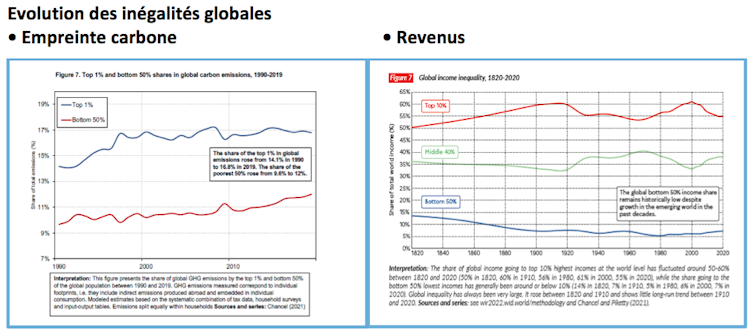

Mais le poids relatif de ces deux facteurs dans l’inégalité globale a beaucoup évolué dans les quarante dernières années : après plus d’un siècle d’augmentation constante des inégalités internationales d’empreinte carbone, le mouvement s’inverse vers 1980, au moment de la globalisation de l’économie et de la montée des consommations dans les pays émergents.

En effet, pour le revenu, le poids des inégalités internationales dans l’inégalité globale passe de 57 % alors à 32 % aujourd’hui. Il y a, avec la montée des classes moyennes des pays émergents, une certaine homogénéisation des conditions de vie à l’international.

Les inégalités d’empreinte carbone sont évidemment fortement corrélées aux inégalités dans les revenus et les consommations. Au niveau mondial, la part du 1 % des plus forts émetteurs représente 17 % des émissions totales, la part du 1 % les plus riches étant de 19 % du revenu global. Cependant, la part des 50 % les moins émetteurs (en croissance, à 12 % aujourd’hui) est très supérieure à la part dans les revenus des 50 % les plus pauvres (7,5 %).

Ce qui laisse penser que les consommations des plus pauvres correspondent à des consommations permettant de satisfaire des « besoins de base », avec un contenu en matières et en énergie plus élevé, et un contenu en services plus faible.

Comment interpréter les mesures de l’empreinte carbone ?

Les indicateurs d’empreinte nous renseignent sur l’état des inégalités et sur leurs tendances d’évolution : ces écarts sont considérables et difficilement soutenables, mais ils ne vont pas forcément en s’accentuant, que ce soit pour l’empreinte carbone ou pour la part du revenu des plus pauvres.

De ce point de vue, la globalisation, qui s’accélère en 1980, marque plutôt une réduction des inégalités globales, par réduction des inégalités internationales.

Avant de s’interroger sur l’utilisation d’un tel constat, il faut s’interroger sur les limites des mesures. Malgré la grande rigueur des travaux et la quantité de données mobilisées, les calculs restent sujets à discussion, principalement selon trois perspectives, identifiées par Antonin Pottier et ses confrères.

Premièrement, il faut considérer la différence entre les « inégalités verticales » d’empreinte, à travers les différentes tranches de population (déciles) et les « inégalités horizontales » au sein de la même tranche (type de logement, urbain/rural, localisation par rapport au travail, accessibilité aux services…).

En France, au sein de chaque décile on retrouve un rapport de un à deux ; les 25 % plus gros émetteurs du premier décile émettent autant que les 25 % plus faibles émetteurs du dernier décile : les riches ne sont pas tous égaux dans l’empreinte carbone…

Deuxièmement, des biais importants peuvent découler de l’attribution des émissions selon un contenu moyen par grande catégorie de consommation finale, sans différenciation fine des biens consommés. Cela conduit à ignorer « l’effet qualité » : les émissions induites par l’achat d’une Porsche 911 ne sont pas 10 fois supérieures à celles d’un Dacia Stepway, dix fois moins cher. Or avec un coefficient moyen d’émission par unité de dépense automobile en euros, c’est pourtant ce qui sera comptabilisé.

Enfin, ces calculs renvoient à une perspective de responsabilité individuelle dans les émissions, alors même que les émissions indirectes découlent du fonctionnement de l’ensemble des infrastructures et du système sociotechnique, dont les individus – qu’ils soient très riches ou très pauvres – ne sont pas maîtres.

D’une certaine manière, seules les émissions de loisirs constituent les véritables marges de manœuvre des individus.

Comment utiliser les calculs d’empreinte ?

Les politiques publiques pour le climat se doivent cependant de prendre en compte et les inégalités de revenu et les inégalités d’empreinte carbone. Cela dans les politiques nationales, comme dans les choix d’insertion dans l’économie internationale.

Le World Inequality Lab propose un programme d’action, très politique, différencié selon les classes de revenus. Pour les 50 % les plus pauvres : réaliser des investissements publics pour les infrastructures, les bâtiments et les énergies vertes, tout en aidant à la reconversion des « emplois carbonés ».

Pour la classe moyenne (les 40 % du milieu) : encourager les investissements des ménages pour la rénovation des logements et la conversion des véhicules, tout en introduisant des normes plus sévères dans ces deux domaines.

Pour les plus riches (10 %) : introduction d’un impôt-climat sur la fortune, avec majoration pour les avoirs financiers carbonés, et d’un « passeport carbone », pour plafonner les empreintes personnelles les plus élevées.

Ce programme se distingue des solutions proposées par les économistes du Conseil d’analyse économique, qui s’attachent avant tout à une redistribution des recettes de la taxe carbone privilégiant les ménages les plus pauvres. Le débat sur l’efficacité et l’acceptabilité relatives de ces deux types de propositions programmatiques reste aujourd’hui ouvert.

Les choix en matière d’insertion internationale et de gestion des localisations productives sont également essentiels pour la gestion de l’empreinte carbone, en particulier pour éviter que la réduction des émissions territoriales ne se traduise, comme cela a été le cas par le passé, par une augmentation des émissions importées mesurées par l’empreinte. Les risques de « fuites de carbone », c’est-à-dire de délocalisations industrielles vers des pays où la tarification du carbone est plus faible qu’en Europe, doivent être combattus.

C’est l’objet de l’introduction d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, actuellement envisagé en Europe et qui sera porté par la présidence française. C’est une initiative qui soulève des difficultés techniques et ne concernera qu’un petit nombre d’industries. Mais ce sont les plus émettrices et cette initiative est nécessaire.

Plus généralement, l’écart entre émissions territoriales et empreinte carbone rejoint la question des relocalisations industrielles. Celles-ci sont susceptibles de réduire les coûts, économiques et écologiques, du transport à longue distance. Encore faut-il que les capacités de production en Europe soient suffisamment performantes tant au niveau écologique qu’économique.

Patrick Criqui, Directeur de recherche émérite au CNRS, Université Grenoble Alpes (UGA) and Carine Sebi, Professeure associée et coordinatrice de la chaire « Energy for Society », Grenoble École de Management (GEM)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![[Série] Les tyrans d’Afrique : Mouammar Kadhafi, le leader qui a fait trembler l’Occident](https://afriquechronique.com/wp-content/uploads/2021/08/khadafimouammar-120x86.jpg)