Selon le nombre de cas de Covid-19 recensés en Afrique, la prévalence du SARS-CoV-2 sur le continent est très faible. Mais les résultats des études de séroprévalence racontent une autre histoire, écrivent des chercheurs et médecins.

Avec quelques 6,3 millions de contaminations et 160 000 décès enregistrés, le nombre de cas officiellement rapportés par le Centre africain pour le Contrôle et la Prévention des Maladies semble indiquer que le SARS-CoV-2 se propage peu en Afrique : ramenée à l’échelle du continent, la prévalence de l’infection par ce coronavirus serait en effet inférieure à 1 %.

Toutefois, l’histoire racontée par les premiers résultats des études de séroprévalence, qui permettent d’estimer la proportion de personnes entrées en contact avec le virus en détectant les anticorps présents dans leur organisme, est très différente. Les prélèvements et analyses effectués auprès de diverses populations (donneurs de sang, soignants, population générale, etc.) indiquent en effet une prévalence d’infection par le SARS-CoV-2 élevée, en moyenne aux alentours de 20 %, et pouvant aller jusqu’à 60 % selon les endroits.

La diffusion du SARS-CoV-2 en Afrique pourrait donc être beaucoup plus forte qu’annoncé. Comment s’explique cette apparente contradiction entre nombre de cas confirmés et résultats des études de sérologie ? Quelle est la dynamique réelle de l’épidémie en Afrique ?

Les tests sérologiques

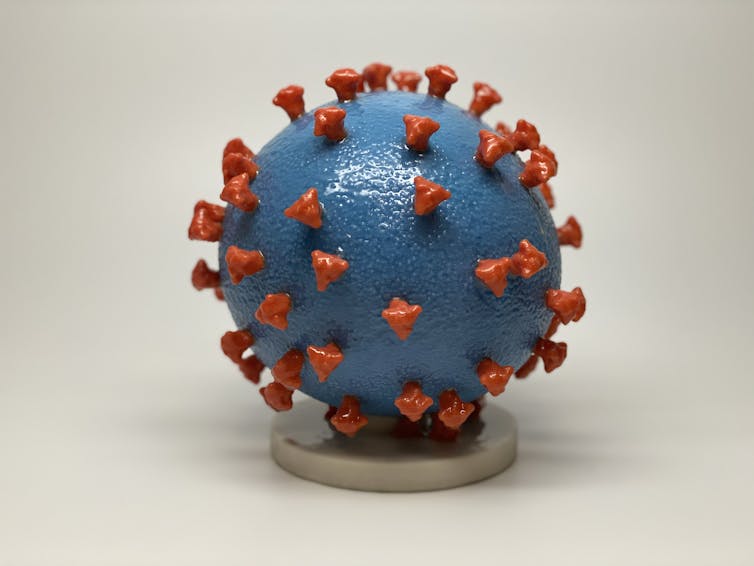

Quand un virus pénètre dans notre organisme, notre système immunitaire détecte ses protéines (aussi appelées antigènes) et produit des anticorps. Ces derniers vont ensuite se fixer sur les protéines virales afin d’éliminer le virus. Chez le coronavirus SARS-CoV-2, ces antigènes sont au nombre de quatre : la protéine de nucléocapside (N), la protéine de spicule (S), la protéine de membrane (M) et la protéine d’enveloppe (E).

NIH

Les tests sérologiques fonctionnent sur le même principe. Un échantillon du sang du patient que l’on souhaite tester est mis en contact avec un réactif contenant des antigènes du virus à détecter. Si le patient a été précédemment infecté par ledit virus, son organisme aura fabriqué des anticorps dirigés contre lui, dont un certain nombre demeurent présents dans son sang. Ces anticorps sanguins se fixeront aux antigènes contenus dans le réactif, rendant le test positif. Un résultat négatif indique que la personne n’a jamais contracté le virus et qu’elle ne dispose donc pas d’anticorps.

Cependant, dans la réalité, il arrive que les résultats ne soient pas aussi clairs. Il existe en effet diverses méthodes d’analyses. Basées sur des techniques différentes, leur fiabilité peut varier. Par ailleurs, les méthodologies ou les interprétations peuvent également différer d’un centre de test à l’autre. Pour ces raisons, le paradoxe entre le nombre de cas reportés et les études de séroprévalence appelle à une évaluation minutieuse et une interprétation prudente des résultats.

Les biais liés aux tests sérologiques

Le premier facteur, primordial, à prendre en compte pour interpréter les résultats d’un test de diagnostic sérologique concerne ses propriétés intrinsèques, dont sa sensibilité et sa spécificité. Ces deux indicateurs déterminent, entre autres, la qualité du test.

La sensibilité désigne la capacité à détecter les anticorps dirigés contre le virus concerné. Elle traduit la probabilité d’avoir un test positif chez les malades. La spécificité mesure quant à elle la capacité du test à ne pas classifier comme « malade » une personne saine.

Idéalement, sensibilité et spécificité doivent être les plus élevées possibles pour que le test soit jugé efficace. Mais ces valeurs ne sont pas figées dans le marbre, et l’efficacité d’un test sérologique peut varier en fonction du contexte. Un test très performant dans certaines conditions (par exemple dans un environnement géographique donné) peut s’avérer médiocre dans un autre.

C’est notamment un problème lorsque les tests ont été développés dans un contexte différent de celui où ils sont utilisés, car ils peuvent alors donner des résultats incorrects par rapport à la réalité. A minima, un test sérologique utilisé en Afrique doit avoir été préalablement validé sur des échantillons de personnes vivant en Afrique. Or, certains tests sérologiques utilisés en Afrique n’ont pas été validés sur des prélèvements sanguins de personnes vivant sur le continent.

Bien interpréter les tests sérologiques

Un autre facteur important pour interpréter correctement des résultats de tests sérologiques concerne le type de test utilisé.

Schématiquement, les tests sérologiques détectent deux familles d’anticorps, les immunoglobulines G (IgG) – qui représentent plus de 75 % des immunoglobulines du sérum – et les immunoglobulines M (IgM) – qui représentent environ 10 % des immunoglobulines du sérum. Les IgM sont les premières à apparaître lors de la réponse à l’infection. Elles sont utiles pour identifier les infections récentes, de moins de 3 semaines. Les IgG apparaissent un peu plus tardivement, généralement dans les 15 jours, et persistent plus longtemps, protégeant le corps d’une nouvelle infection.

Certains tests sérologiques sont capables de détecter les IgM, d’autres les IgG. Il existe aussi des tests sérologiques capables de détecter les « anticorps totaux », IgG et IgM. Ces derniers sont plus sensibles que les autres tests, mais leur spécificité peut en revanche avoir des défauts.

National Institute of Environmental Health Sciences / Mario Borgnia

Le dernier élément important d’un test à prendre en compte dans la sérologie du SARS-CoV-2 est l’antigène détecté par le test. La plupart des tests ne détectent qu’un antigène, soit la protéine S soit la protéine N. Or, les anticorps dirigés contre ces deux antigènes apparaissent et disparaissent à des moments différents de l’infection et perdurent plus ou moins longtemps. En outre, ces protéines présentent des ressemblances plus ou moins importantes avec les protéines d’autres coronavirus, notamment saisonniers, ce qui peut fausser les tests.

Prendre en compte le contexte épidémiologique

Les enjeux liés à la spécificité des tests sont particulièrement prégnants dans le contexte africain, lorsqu’il s’agit d’établir la séroprévalence de l’infection. Toutefois, au-delà de ce facteur, il est important de mettre également en perspective le taux de séroprévalence avec les différents contextes épidémiologiques nationaux.

Il est faut notamment prendre en compte les dates auxquelles les prélèvements ont été effectués : selon que les échantillons ont été prélevés durant la première, la deuxième ou la troisième vague, la diffusion du virus ne sera pas la même et la séroprévalence différera.

Le déploiement de la vaccination doit également être pris en compte lorsque l’on souhaite déterminer comment se fait la diffusion naturelle du virus. Les populations vaccinées présenteront certains types d’anticorps dont il faudra tenir compte pour éviter de fausser les analyses.

Rappelons toutefois que si la vaccination progresse sur le continent africain, elle reste très faible. En effet, sur plus de 3,7 milliards de doses administrées dans le monde, seules 61 millions ont été injectées en Afrique et environ 1,5 % de la population africaine est entièrement vaccinée. Dans le même temps, près de 75 % des doses se sont retrouvées monopolisées par dix pays industrialisés. Outre les problèmes d’approvisionnement internationaux, plusieurs autres raisons expliquent ce faible taux de vaccination, comme l’hésitation vaccinale, les stratégies nationales de vaccination ou les mises à disposition locales.

Une prévalence réelle plus élevée que ne l’indiquent les chiffres officiels

Ces différents facteurs expliquent pourquoi les études de séroprévalence indiquent une incidence de l’infection par le SARS-CoV-2 variant de 2,1 % à 60 % sur le continent.

Pour pallier les biais potentiels et fournir des estimations plus précises de l’incidence, l’unité mixte de recherche, TransVIHMI (IRD/INSERM/Université de Montpellier), a développé un test détectant simultanément les anticorps dirigés contre les deux antigènes principaux du SARS-CoV-2 (N et S), avec un critère de positivité strict.

Avec ces conditions stringentes, ces travaux révèlent qu’après la première vague, la séroprévalence dans certaines capitales d’Afrique de l’Ouest et du Centre se situait probablement bien au-delà de celle indiquée par les nombres de cas officiellement rapportés : elle aurait été proche de 20 %.

C’est par exemple le cas à Kinshasa en République Démocratique du Congo, où la prévalence des anticorps anti-SARS-CoV-2 en population générale était de 17 % après la première vague.

Ces 20 % constituent le pourcentage minimum que l’on peut affirmer avec certitude, mais la proportion réelle pourrait être plus élevée. En outre, ce pourcentage, valable pour la population générale, ne rend pas forcément compte des disparités régionales et locales. On sait que la dynamique épidémique dépend d’un grand nombre de facteurs médicaux, environnementaux, sociaux et économiques (comme l’ont notamment documenté les recherches en sciences humaines et sociales). Certaines études ont ainsi révélé que la séroprévalence varie fortement selon les zones géographiques et le niveau socioéconomique des habitants.

Comment expliquer la disparité entre cas rapportés et séroprévalence ?

Trois explications sont généralement avancées pour expliquer la dynamique épidémique sur le continent africain.

La première est la démographie. Sur le continent africain, 60 % de la population à moins de 25 ans, les plus de 65 ans ne représentant que 3,5 % de la population.

Or, on sait que l’âge est un facteur déterminant de la gravité de la Covid-19 et du risque de mortalité. Cette situation pourrait expliquer pourquoi la population africaine n’a pas été frappée par une surmortalité aussi forte que celle qui a touché l’Europe de l’Ouest, où 20 % de la population est âgée de plus de 65 ans. La relative jeunesse des populations pourrait non seulement avoir limité le nombre de cas graves, mais elle pourrait aussi s’être traduite par un grand nombre de cas asymptomatiques, lequel pourrait expliquer en partie le faible nombre de cas rapportés officiellement.

La seconde explication du paradoxe apparent entre cas rapportés et résultats de séroprévalence pourrait résulter des faibles capacités de détection des cas sur le continent africain, qui ne permettent pas un dépistage systématique.

Enfin, troisième explication, on ne peut exclure l’existence d’une immunité croisée induite par d’autres coronavirus, voire d’autres pathogènes, circulant sur le continent. Celle-ci, en conférant aux personnes une immunité contre le SARS-CoV-2 un peu à la manière de celle conférée par la vaccination, pourrait limiter le nombre de cas graves. Certaines études actuellement en cours en Afrique subsaharienne permettront de répondre à cette question : des tests sérologiques intégrant les marqueurs d’autres coronavirus ont été développés pour identifier de telles réactions d’immunité croisée si elles existent.

Quelles implications pour les politiques de santé publique ?

L’observation de cette discordance entre nombre de cas rapportés et résultats des études de séroprévalence appelle donc à précaution. Trois conclusions devraient orienter les politiques santé publique sur le court et le long terme.

Le premier point d’attention porte sur la sensibilité et la spécificité des tests sérologiques. Il est important de repenser leur développement, au vu des différences significatives de séroprévalence pour les tests existants. Afin de refléter le niveau réel de contagion, la performance des tests devra être évaluée sur le territoire africain, en prenant en compte les spécificités locales.

Il faut donc renforcer les capacités locales de détection et développer des outils diagnostiques appropriés aux contextes africains. Cela permettrait non seulement d’obtenir des données de séroprévalence fiables, mais aussi de démultiplier les capacités de tests, et ainsi de refléter fidèlement la dynamique épidémique.

Nombre cumulé de décès confirmés liés à la COVID-19

En raison des capacités de tests limitées et les difficultés d’attribution des causes de décès, le nombre de décès confirmés indiqué sur cette carte peut différer du nombre de décès réels dus à la Covid-19.

Le second élément fondamental en matière de santé publique porte sur l’enrayement de la dynamique épidémique. Bien que les chiffres de séroprévalence suggèrent une forte propagation du virus (et donc une immunité naturelle potentiellement non négligeable), il est essentiel de mettre en place rapidement de larges campagnes de vaccination pour endiguer la vague épidémique qui touche actuellement le continent, et freiner l’augmentation importante de mortalité qui en découle.

Cela ne pourra pas se faire sans un soutien globalisé, via un renforcement du dispositif COVAX (dont le but est d’assurer un accès équitable à la vaccination contre la Covid-19), du don de doses, des licences volontaires… Une aide soutenue sera nécessaire pour renforcer les capacités vaccinales dans les années à venir, avec l’objectif de développer les capacités d’élaboration, de production et de distribution des vaccins dans les pays africains. En outre, tant que l’épidémie progresse et que la vaccination stagne, l’accent doit être mis sur le respect des gestes barrières.

Enfin, il apparaît essentiel de continuer à œuvrer afin de mieux comprendre la dynamique épidémique en Afrique, notamment dans un contexte de troisième vague et de propagation des variants Delta et Delta Plus. Malgré d’importants progrès, le séquençage des génomes et le suivi des variants restent particulièrement complexes sur le continent (seul 1 % des génomes transmis jusqu’à présent au mécanisme international de surveillance GISAID proviennent d’Afrique). Les programmes de surveillance et le renforcement des capacités locales doivent se poursuivre, tout comme les recherches sur l’existence de potentielles immunités croisées et les travaux de sciences humaines et sociales visant à mieux comprendre la dynamique de diffusion.![]()

![]()

Nicolas Pulik, Assistant de recherche – Sciences humaines et sociales, Inserm; Ahidjo Ayouba, Directeur de Recherches, virologue, Institut de recherche pour le développement (IRD); Eric Delaporte, Professeur de maladies infectieuses, Inserm, université de Montpellier, Institut de recherche pour le développement (IRD) et Eric D’Ortenzio, Médecin, Epidémiologiste, Responsable du département Statégie & Partenariats, ANRS I Maladies infectieuses émergentes, Inserm

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.