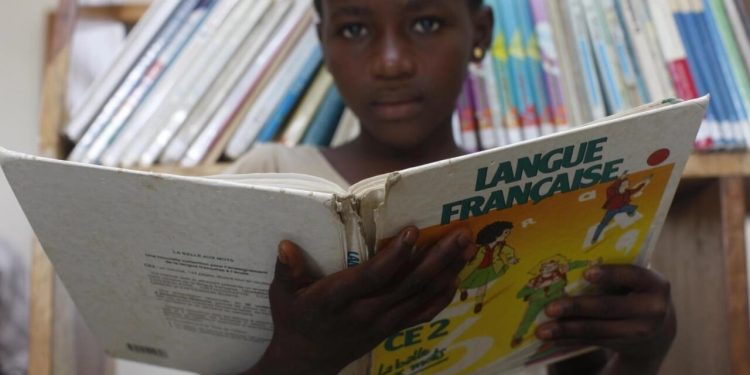

Langue d’enseignement, le français a occupé une grande place dans les institutions, les médias et les salons huppés pendant longtemps au Sénégal. Le wolof a reconquis les places perdues.

La langue française a été introduite au Sénégal par la colonisation dont la violence a été suffisamment documentée. Selon Pape Alioune Ndao, professeur de linguistique à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, « le français était enseigné au Sénégal comme une langue maternelle, telle que la France l’enseignait à ses enfants, il est décidé en 1964 que le français devait être enseigné telle une langue étrangère. Ce statut de la langue française dans l’enseignement est toujours d’actualité. Or, le premier article de la Constitution du 22 janvier 2001 cite le français comme unique langue officielle et confère aux autres langues majeures – malinké, wolof, sérère, diola, soninké et pular – le statut de langues nationales ».

Langue officielle du Sénégal, le français est parlé par environ un tiers des Sénégalais. Les langues nationales comme le wolof, le diola, le malinké, le pulaar, le sérère, le soninké sont utilisées dans la communication à travers les médias, dans l’enseignement et à l’Assemblée nationale.

Le wolof est parlé et compris par environ 90 % de la population au moins et est depuis l’empire du Djolof au 13e siècle, la langue qui liait les royaumes sénégalais. Comme un ressort qui reprend sa forme après une tension artificielle, les langues locales par le biais du wolof reconquièrent les terroirs jadis perdus par la force de la colonisation dans les domaines du savoir et du travail.

L’âge d’or du français semble bien révolu, même si le wolof n’est pas accepté par tous pour être enseigné à la place du français.

Langue d’enseignement, le français a occupé une grande place dans les institutions, les médias et les salons huppés pendant longtemps mais aujourd’hui, une visite dans les rues de n’importe quelle localité du Sénégal, une heure passée dans n’importe quelle salle d’attente d’hôpital, de banque, de bureau de ministre, d’écoute des programmes radios et télés permettent de se faire une idée claire de la prédominance du wolof au Sénégal au « détriment » de la langue française.

Voici les raisons de ce recul du français au Sénégal, au moment où la Francophonie dont l’objectif est de promouvoir cette langue s’apprête à se réunir en Tunisie.

Le français n’est plus la langue des privilèges

Même si la langue française a été imposée comme unique langue officielle du pays peu de temps après l’indépendance, il y a plus de 21 langues nationales dont le dialonké, le mandingue, le soninké, le badiaranké, le baïnouck, le balante, le bassari, le bayot, le bédik, le diola, le léhar, le mancagne, le mandiack, le ndut, le noon, le palor, le peul, le saafi, et le wolof qui est la langue la plus partagée, celle que l’on parle dans toutes les communes du pays.

Il est évident qu’au Sénégal, la jeunesse, véhicule de la vitalité d’une langue, dans sa créativité, sa récréation et ses argots, a des références autres que les intellectuels venus de l’Europe. Du début des indépendances, jusqu’à la fin des années 80, les jeunes étaient inscrits à l’école française et adhéraient aux mouvements de jeunesse dont les responsables étaient tous issus d’écoles occidentales ou des pays de l’Est.

De ce fait, le débat public portant sur les activités se déroulait en français, car le niveau de français référait à une culture générale et permettait d’arriver à se positionner pour être leader de son association, de son groupe politique, ou de son syndicat.

Depuis les années 80, à la fin du grand exode rural 73-74, de nouveaux quartiers flottants urbains ont drainé, dans les grandes capitales comme Dakar, une population laissée en rade par le système scolaire classique en raison de l’absence d’écoles dans leurs villages. L’usage de la langue africaine, dans ses performances les plus absolues, a permis le développement des activités économiques citadines.

Des nouveaux riches sont ainsi apparus dans le domaine du transport, du commerce et plus tard dans la création d’entreprises et de sociétés. À cela s’ajoute que la lutte, sport national du Sénégal, est devenue professionnelle et les modèles auxquels les jeunes se réfèrent sont des champions, multimillionnaires, ayant arrêté leurs études avant la classe de CM2, plus haut niveau de l’enseignement élémentaire.

Le français n’est plus la langue des privilèges. Jadis, on allait à l’école pour avoir des diplômes, pour avoir du travail. C’est pourquoi, l’instituteur était la référence. Aujourd’hui, les lutteurs, les transporteurs non lettrés en français sont les références. Il faut aussi analyser ce phénomène en rapport avec le développement, dès la fin des années 1980, du mouvement Hip-Hop qui très rapidement, contrairement au mouvement musical de Salsero des années 60-70 s’oriente vers la création de textes en langues nationales pour toucher les couches populaires.

Une administration qui s’africanise

Dans l’administration, un mouvement vestimentaire apparaît avec l’africanisation des tenues. Au Sénégal, la mode dans les bureaux, dès les années 1980, a commencé à changer les vendredis avec le boubou africain introduit par les secrétaires d’administration. Avec pour conséquence l’installation et l’acceptation du fait religieux dans l’espace administratif et concomitamment de la langue wolof. Le français est désigné dans les sphères religieuses, depuis le début, par le terme «nasaran», une connotation négative qui renvoie aux impies.

Étant donné que le français n’est plus obligatoire pour la pratique économique, que le service administratif a pour finalité l’accueil des contribuables et que ces derniers en majorité ne parlent pas français, très rapidement, le basculement s’est opéré vers la langue wolof dans l’administration.

A la fin des années 80, on constate une poussée des adeptes des théories panafricanistes de Cheikh Anta Diop vers un nationalisme linguistique qui a trouvé un terreau fertile dans l’espace administratif. On pourrait aussi observer des événements assez importants au service de l’évolution du wolof, comme la mise en place d’associations dont la vocation est la promotion des langues nationales. Le programme d’alphabétisation national a montré aux femmes dans les zones défavorisées qu’elles pouvaient se passer du français pour gérer les groupements d’intérêts économiques.

Mutations sociologigues

Les mutations sociologiques qui se sont opérées avec l’arrivée au début des années 1990 des radios privées comme SUD FM, ont donné un statut de langue d’information au wolof avec le journal en wolof « Xibaar Yi », alors que le français était la langue exclusive du journalisme. Le recrutement d’animateurs venus des quartiers et de chroniqueurs religieux arabisants et les débats politiques en wolof ont scellé le sort de la langue française. Les médias ont largement contribué à cette valorisation du wolof.

En outre, les réseaux sociaux permettent aux gens qui ne savent ni lire ni écrire en français de tenir des chaînes YouTube, Tiktok et autres en wolof. Les messages audio et vidéo permettent ainsi à cette société orale de donner vigueur aux langues locales. Bref, ne pas parler français n’est plus un frein pour la majorité sauf pour accéder aux concours de l’administration. Mais même à ce niveau, l’administrateur civil use plus du wolof que du français dans l’exercice de sa fonction au contact des populations.

L’école et la société ont fini par se retrouver dans la cour de récréation, dans les réunions de conseil de classe et dans les réunions syndicales. Les mouvements activistes anti-français ont fini de convaincre que le français est une langue de domination destinée à diviser pour mieux régner. Aucun peuple ne s’est jamais développé avec une langue étrangère.![]()

![]()

Massamba Gueye, Chercheur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.