Dans son ouvrage « Amílcar Cabral, La vie d’un nationaliste réticent », l’écrivain angolais António Tomás présente le héros de l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, d’une façon originale.

« Amílcar Cabral, The Life of a Reluctant Nationalist » — comprenez « La vie d’un nationaliste réticent » —, est une biographie d’Amílcar Cabral signée António Tomás. Le livre, paru en portugais en 2007, pour être ensuite enrichi et traduit en anglais en avril dernier, connaît un succès grandissant.

Dans la préface, la citation d’Angela Davis est poignante : « Des personnalités comme Amílcar Cabral nous ont aidés à imaginer les horizons de la liberté dans des termes bien plus larges que ceux dont nous disposions à travers ce que nous appelons maintenant le ‘discours sur les droits civiques’ ».

Le livre évite, toutefois, le sensationnalisme, et présente les réussites autant que les échecs du héros indépendantiste, avec un réel aspect politique.

Lire : Amílcar Cabral, la liberté dans les veines

L’écrivain remet ainsi au goût du jour ce héros. Il cite d’ailleurs l’anthropologue américain David Scott : « Si la critique anticoloniale était la réponse au colonialisme, la critique postcoloniale devrait se préoccuper de la question elle-même (du néocolonialisme, ndlr), et non de savoir si nous sommes arrivés à la réponse, comme si nous vivions encore à cette époque historique ».

Une autre idée récurrente dans le livre d’António Tomás est son refus de laisser dire que les Etats coloniaux furent les garants de la cohésion tribale dans les pays africains.

L’autocritique, philosophie de la révolution

Sous le régime colonial portugais de Salazar, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert étaient principalement des sources de main-d’œuvre. Et avant la fondation du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) d’Amílcar Cabral, les deux Etats étaient des arènes improbables pour le soulèvement révolutionnaire.

Pour António Tomás, ce qui fit la faiblesse de la Guinée-Bissau était un héritage séculaire de la traite transatlantique des esclaves. Cependant, cette faiblesse représentait une force pour le mouvement révolutionnaire d’Amílcar Cabral. Car, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert étaient devenus trop couteux à contrôler pour l’empire colonial portugais. Démunis de ressources naturelles et riches en ressources humaines, Salazar ne vit alors pas « le potentiel de l’humain », écrit Tomás.

Un potentiel que les Bissau-Guinéens et les Cap-Verdiens eux-mêmes ne perçurent que grâce aux diffusions radio de Cabral et ses camarades du PAIGC, qui mobilisaient leurs compatriotes pour la lutte armée contre les colonisateurs portugais depuis 1956.

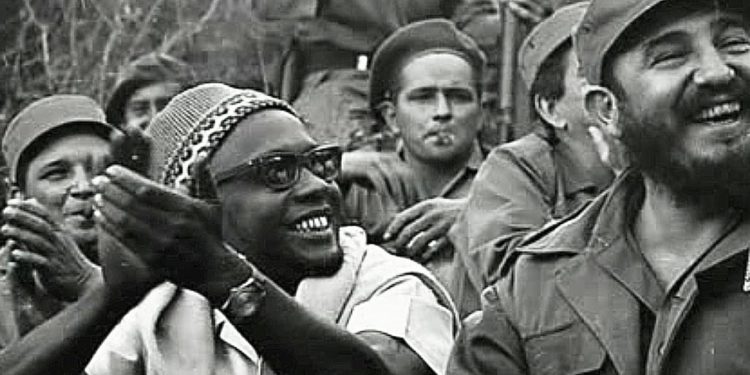

Là où l’écrivain et le protagoniste de son livre se rencontrent, c’est dans la position congrue envers le rôle des divisions ethniques dans la promotion du colonialisme et, donc, du néocolonialisme. Une position impopulaire aujourd’hui, explique Tomás. Pourtant, en 1961, Amílcar Cabral, alors présent au Caire pour la Conférence des peuples africains, insistait sur l’essentialité de la rupture avec « les divisions et les contradictions » et considérait « la pratique de l’autocritique » comme primordiale pour tout élan révolutionnaire.

Les divisions ethniques, fléau des révolutions africaines

Après une guerre qui a duré dix ans entre 1963 et 1973, les deux Etats ont été libérés par Amílcar Cabral et son frère et héritier Luís Cabral. Seulement voilà, Tomás n’explique pas l’assassinat de Cabral par la subversion du colonisateur, mais plutôt par les divisions de la société guinéenne. « La quasi-totalité des combats ont eu lieu en Guinée-Bissau. Les dirigeants du soulèvement étaient des Cap-Verdiens, à l’instar des frères Cabral, mais la majorité des combattants étaient Bissau-Guinéens » explique António Tomás. L’écrivain continue : « Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi, après une guerre qui a duré 10 ans et qui a été à la fois brutale et sanglante, cela a engendré un ressentiment ayant contribué à l’assassinat de Cabral ».

Le titre original du livre, en portugais, était « Cabral, le faiseur des utopies ». Ce qui collerait plus avec la réalité de la révolution d’Amílcar et de Luís Cabral. António Tomás écrit : « Même si l’on était prêt à adhérer à l’analyse marxiste de Cabral, dans laquelle ‘la race et l’appartenance ethnique’ sont le résultat de conditions concrètes, il faut une bonne dose d’utopisme pour imaginer que les héritages racialisés de la colonisation portugaise pourraient être si facilement défaits ». L’écrivain ne se fait pas d’illusions, l’éducation était une priorité, pour mettre fin à la dépendance et aux divisions. Et, sur ce volet, l’héritage de Cabral vit encore.

Amílcar Cabral, un pragmatique ?

Ironie : dans les années 1960, le Cap-Vert était la région la plus analphabétisée d’Afrique. Aujourd’hui, le Cap-Vert frôle les 88% de taux d’alphabétisation. Il serait trop facile de dire que si La Guinée-Bissau est encore bloquée à 46%, cela viendrait du fait de l’absence de Cabral.

La réalité, estime António Tomás, est que les cadres guinéens du PAIGC n’avaient jamais réellement adopté le marxisme d’Amílcar Cabral, ou le programme politique qui s’en suivit. Le problème, toujours selon l’auteur, est que la mort prématurée d’Amílcar Cabral en 1973, en a fait un « homme proverbial de toutes les saisons ». Seulement voilà, le héros ne s’en était jamais revendiqué. Et Amílcar Cabral était, avant tout, un homme pragmatique poussé à la lutte armée par la force des choses. Un contexte qui fit le charme de la révolution de Cabral, mais qui dissipa aussi ses idéaux.

Dans le rendu de Tomás, le virage de Cabral vers le militarisme révolutionnaire était progressif, et marqué par des hésitations et des ambiguïtés. Ses inclinations naturelles étant vers les moyens diplomatiques et intellectuels pour obtenir l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Là où d’autres biographes plus hagiographiques ont eu tendance à dépeindre Cabral comme un marxiste profondément engagé et déterminé à faire la guerre. Cabral est un homme qui « a toujours été un pragmatique », qui a essayé de « ne s’identifier à aucune idéologie » à la lumière du fait que « le monde dans lequel il essayait de naviguer était complexe et exigeait une certaine flexibilité ».

L’écrivain considère aussi que le changement de politique d’Ahmed Sékou Touré, qui avait accueilli et protégé Cabral et le PAIGC, avait aussi influencé la Guinée-Bissau sous Luís Cabral dans la fin des années 1970. Le pacifisme d’Amílcar Cabral perdu, l’Etat avait renforcé la tendance despotique de l’armée. Le pays a connu quatre coups d’Etat militaires, et la Guinée-Bissau ne connait la paix que depuis 2012. Les dirigeants actuels sauront-ils concrétiser les rêves d’Amílcar Cabral ?