Pour permettre aux 43 % d’habitants d’Afrique subsaharienne vivant sans électricité d’y avoir accès, il faudra déjà évaluer les besoins en électricité de populations qui ne l’ont jamais eue.

600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité en Afrique Sub-Saharienne, soit 43 % de la population. Les Nations unies ont placé cette problématique au cœur de l’un de leurs objectifs du développement durable : assurer un accès universel à une énergie propre, durable et abordable d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) promeut le développement de mini-réseaux isolés pour électrifier des communautés souvent éloignées des réseaux électriques nationaux. Ce serait, développe l’Agence Internationale de l’Énergie, l’option la moins coûteuse pour plus d’un tiers des futures connexions en Afrique Subsaharienne d’ici à 2030.

Ces mini-réseaux isolés sont des systèmes électriques constitués d’un ou plusieurs moyens de production (panneaux photovoltaïques, groupe électrogène utilisant du diesel) avec ou sans stockage (batteries) et d’un réseau de distribution qui fonctionne indépendamment du réseau national. Ils permettent ainsi de fournir un accès à l’électricité, sans recourir à l’extension souvent lente et coûteuse des réseaux nationaux.

Si la majorité des mini-réseaux installés au cours des dernières décennies s’appuyaient sur des groupes électrogènes, de plus en plus de mini-réseaux intègrent aujourd’hui des panneaux photovoltaïques et des batteries pour réduire leur consommation de diesel et minimiser leurs coûts, on parle alors de mini-réseaux hybrides solaire/diesel. Ainsi, ces mini-réseaux s’appuyant de plus en plus sur l’énergie solaire semblent une solution prometteuse pour accélérer l’électrification rurale tout en conciliant un faible coût de l’énergie et de faibles émissions de gaz à effet de serre. Mais de la théorie à la pratique, qu’en est-il vraiment ?

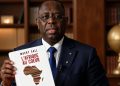

Emilie Etienne, Fourni par l’auteur

Les avantages de l’énergie solaire pour les mini-réseaux

Le choix entre les différentes solutions d’électrification est généralement dicté par des contingences économiques. Les coûts de production du solaire photovoltaïque ont été divisés par 5 en 10 ans, passant ainsi sous les coûts moyens de production des groupes électrogènes dans de nombreux pays, à quelques exceptions près, comme le Nigeria où les combustibles fossiles sont subventionnés. Le remplacement d’une partie de la production d’un groupe électrogène par de l’énergie solaire permet ainsi de réduire les coûts de l’électricité, d’où l’essor actuel des mini-réseaux hybrides solaire/diesel.

En plus de réduire les coûts des mini-réseaux, intégrer de l’énergie solaire permet aussi de réduire la dépendance des populations à une ressource fossile dont le prix varie fortement et dont l’approvisionnement n’est pas toujours garanti dans les zones reculées où ces systèmes sont installés, avec, par exemple, de grandes incertitudes sur l’arrivée de diesel lorsque de fortes pluies rendent certaines routes inutilisables.

Cette réduction de la consommation de diesel s’accompagne aussi d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien que les pays d’Afrique Sub-Saharienne aient des niveaux d’émissions très inférieurs à ceux des pays industrialisés, ceux-ci se sont aussi engagés dans le développement des énergies renouvelables et dans des trajectoires de neutralité carbone.

Les mini-réseaux 100 % solaires : une solution sans émission ?

Mais lorsque l’on s’intéresse aux émissions de gaz à effet de serre d’un système énergétique, il est important de prendre en compte les émissions sur l’ensemble du cycle de vie de ce système, c’est-à-dire son empreinte carbone. En effet, si les émissions liées à un groupe électrogène se font principalement lors de son utilisation, les émissions associées aux panneaux photovoltaïques ou aux batteries proviennent au contraire de leur fabrication (extraction des matières premières, transformation des matériaux, assemblage). Dans le cas des mini-réseaux 100 % solaires, ces émissions indirectes sont loin d’être négligeables : elles représentent environ un quart de l’empreinte carbone d’un mini-réseau fonctionnant exclusivement avec des groupes électrogènes.

Ces émissions relativement élevées malgré l’absence de ressources fossiles viennent du besoin pour ces mini-réseaux de gérer la co-variabilité entre la ressource solaire locale intermittente et la demande électrique. Pour fournir de l’électricité la nuit ou par des temps nuageux, sans accès à une source d’énergie pilotable et bas carbone (hydroélectricité par exemple), il est nécessaire de stocker l’énergie solaire dans des batteries.

Il est aussi possible d’installer plus de panneaux photovoltaïques pour produire davantage d’énergie et réduire ce besoin en stockage, notamment pour de longues périodes de faible ressource solaire. Les émissions indirectes liées à ce stockage et à ces panneaux supplémentaires augmentent l’empreinte carbone des mini-réseaux 100 % solaire qui est alors équivalente, voire même supérieure, pour de nombreux pays d’Afrique, à l’empreinte carbone de leur mix électrique sur le réseau national.

Ce besoin en stockage ou en panneaux supplémentaires est d’autant plus grand que la demande électrique est forte pendant ces périodes de faible ressource solaire. D’où l’importance pour les développeurs de mini-réseaux de bien connaître la variabilité de la ressource solaire locale, mais aussi de la demande électrique pour correctement dimensionner le système, c’est-à-dire le nombre de panneaux et de batteries à installer. Actuellement, on peut avoir une assez bonne estimation de la ressource solaire grâce à des mesures in situ ou à des données satellites, mais il n’en est pas de même pour l’estimation de la demande électrique.

L’adaptation à la demande : l’un des enjeux majeurs des mini-réseaux

C’est de fait un problème de taille :comment estimer la demande électrique d’une communauté qui n’a pas accès à l’électricité ? On peut d’abord en avoir une idée en observant les caractéristiques de la communauté : nombre d’habitants, activités déjà présentes (pêche, agriculture, artisans, etc.), types d’habitations, etc. Pour une vision plus complète, on questionne les habitants sur leur volonté de se connecter, sur les équipements électriques qu’ils souhaiteraient avoir, sur leurs revenus, sur leurs usages actuels d’énergie – lampes à kérosène ou solaire, groupe électrogène individuel, bois/charbon pour la cuisson, solar home systems (constitué d’un panneau et d’une batterie pouvant alimenter des éclairages, chargeurs de téléphone, radio, etc.).

Photos : Emilie Etienne, Avril-Mai 2022, Fourni par l’auteur

Mais ces méthodes restent très peu précises. Face à de nouveaux usages, certains habitants peuvent surestimer leur capacité à se procurer certains équipements ou à payer pour leur utilisation. Le remplacement de certaines sources d’énergie existantes par l’électricité du mini-réseau dépend de plusieurs facteurs qui ne sont pas toujours correctement identifiés par les développeurs de mini-réseaux. Les sondages sont le plus souvent réalisés sur une courte période et ne prennent pas en compte les variations de revenus et d’habitudes de la population sur l’année (périodes de récolte, dépenses scolaires, etc.). De plus, ces études ne permettent pas d’estimer quelle sera l’évolution de cette demande dans les années à venir.

Dans le cas d’un mini-réseau diesel, ces difficultés à prédire la demande ne sont pas critiques : l’opérateur du mini-réseau peut s’adapter relativement facilement à une demande mal estimée. Les coûts d’investissements dans les groupes électrogènes sont faibles, on peut en installer plus que nécessaire au départ ou en rajouter a posteriori au cas où la demande serait plus grande que prévu. Et si celle-ci est plus faible que prévu, la consommation de diesel sera plus faible, réduisant les coûts de production pour l’opérateur.

En revanche, il n’en est pas de même pour les mini-réseaux solaires. Les panneaux photovoltaïques et les batteries ont des coûts de fonctionnements faibles mais demandent un investissement très important au départ, qui repose en grande partie sur des crédits. Le remboursement de ces crédits représente des coûts fixes, indépendant de la consommation électrique et qui s’étalent souvent sur plus d’une dizaine d’années.

Ainsi, si la demande a été surestimée, l’opérateur ne tire pas assez de revenus du mini-réseau pour assurer le remboursement des crédits, la maintenance, et le remplacement des équipements, notamment des batteries. Cela entraîne une dégradation plus ou moins lente du mini-réseau et réduit la disponibilité et la fiabilité de l’électricité (coupures fréquentes, plages horaires de fonctionnement limitées).

Un résultat similaire peut être obtenu lorsque la demande a été sous-estimée : le délai nécessaire pour retrouver des fonds et agrandir le système n’est souvent pas suffisant pour éviter une surcharge des équipements et une dégradation des équipements qui met en péril la fiabilité du mini-réseau. Dans ces deux cas, les utilisateurs finissent souvent par se détourner du mini-réseau en revenant à leurs anciennes sources d’énergie (lampes à kérosène, etc.) ou en investissant dans des systèmes individuels.

Ce risque sur la demande conduit les investisseurs à demander des rendements bien plus élevés, menant à une forte augmentation des coûts du capital qui impacte le coût de l’électricité. Il mène aussi certains opérateurs à développer des business model basés sur des stratégies marketing plus ou moins agressives : les usagers du mini-réseau sont régulièrement sollicités par des envois de SMS ou par la visite « d’ambassadeurs » (des usagers qui bénéficient d’avantages en échange de la promotion de l’électricité auprès de la communauté) pour les inciter à augmenter leur consommation ou à acheter à crédit des appareils de cuisson électriques.

À ce risque majeur viennent s’ajouter d’autres obstacles, comme l’arrivée du réseau national, les démarches pour l’obtention des licences, le choix du tarif et le monopole du réseau national, qui réduisent l’attractivité de ces projets d’électrification et ralentissent leur développement.

Photos : Emilie Etienne, Avril-Mai 2022, Fourni par l’auteur

Une situation qui peut s’améliorer

Ainsi, les mini-réseaux solaires ne tiennent pour l’instant pas leurs promesses de solution à faible coût et faibles émissions pour électrifier rapidement l’Afrique Subsaharienne. Et cela sans même parler des autres impacts environnementaux liés aux batteries ou aux enjeux de justices énergétiques associés à ces systèmes. Néanmoins, sous leur forme hybride solaire/diesel, ils constituent actuellement un compromis intéressant pour répondre à certains besoins vitaux des populations éloignées des réseaux nationaux tout en limitant l’impact de l’utilisation des groupes électrogènes massivement répandus sur le continent.

Plusieurs pistes restent à explorer pour accroitre le potentiel de ces solutions en réduisant à la fois leurs coûts et leurs impacts environnementaux. Une piste importante est celle de l’augmentation de la durée de vie de ces mini-réseaux, qui est souvent plus courte que prévu. Cela demande d’étendre les recherches sur les questions de maintenance, de gouvernance et sur les modes de financement de ces projets qui peuvent notamment affecter la capacité d’adaptation de ces mini-réseaux aux évolutions des besoins de la communauté.

On peut par ailleurs espérer que les coûts et l’empreinte carbone des technologies utilisées dans ces mini-réseaux décroissent avec le temps. L’empreinte carbone d’un panneau ou d’une batterie est très variable et dépend en grande partie du mix énergétique avec lequel ces composants sont produits. La décarbonation des mix énergétiques et les potentiels gains d’efficacité dans les processus d’extraction et de fabrication de ces composants pourraient au moins diviser par deux l’empreinte carbone des mini-réseaux solaires. De même, le déploiement massif de ces technologies dans le monde pourrait favoriser l’émergence de filières de recyclage des composants qui représente aujourd’hui un enjeu important du développement des mini-réseaux.![]()

![]()

Théo Chamarande, Postdoctorant, Université Grenoble Alpes (UGA)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.