Bravant les contraintes, toute une génération de femmes africaines a mené de front lutte anticoloniale et pour les droits des femmes. Beaucoup parmi elles ont étudié dans les écoles normales de l’AOF.

C’est l’histoire méconnue d’une génération de pionnières africaines, sages-femmes et institutrices, devenues militantes pour les indépendances et pour la cause des femmes.

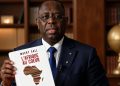

Parmi elles, Jeanne Martin Cissé. Originaire de Guinée, elle exerce en 1972 la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU en tant que représentante permanente de son pays, qui est alors membre non permanent du Conseil. Elle est née 46 ans plus tôt à l’époque de la colonisation française, dans la petite ville de Kankan.

Au début des années 1970, cela fait presque vingt ans qu’elle sillonne le monde, familière des instances onusiennes et des organisations internationales. Elle a quitté l’Afrique pour la première fois en 1954, pour se rendre à Asnières, en région parisienne, déléguée par le président du Parti démocratique de Guinée, Ahmed Sékou Touré, à une réunion de la section française de la Fédération démocratique internationale des femmes (FDIF), une organisation proche du mouvement communiste.

La lutte était alors intense contre les autorités coloniales françaises. Pour faire connaître les combats menés en Afrique, celle qui fut la dixième institutrice diplômée de son pays s’est aussi rendue en Autriche, en Hongrie, en Chine ou encore en URSS.

Sa trajectoire, hors du commun, n’est pourtant pas unique. Des femmes de sa génération, formées par les colonisateurs français pour devenir des institutrices, des sages-femmes ou des infirmières, ont transgressé les frontières de genre, de classe et de race pour s’engager politiquement, malgré les contraintes qui pesaient sur elles.

De l’école coloniale au combat politique

En créant des écoles fédérales de filles au Sénégal, les responsables de la politique coloniale française n’avaient certainement pas pour objectif de contribuer à une transformation des rôles sociaux et sexués.

Au contraire, il s’agissait bien de permettre aux jeunes médecins, pharmaciens, instituteurs dits « indigènes » des fédérations d’Afrique occidentale (puis équatoriale) française (AOF et AEF) de trouver des épouses « à leur niveau », de les inciter à former des « ménages d’évolués » intermédiaires de l’administration et dévoués à la « mère patrie ».

L’objectif était aussi économique : en l’absence d’enseignantes et de personnel de santé féminin en nombre suffisant, la formation à moindre coût d’auxiliaires locaux devait permettre de lutter contre l’analphabétisme et les taux élevés de mortalité maternelle et infantile.

C’est ainsi qu’entre 1918 et 1957 (date de sortie des dernières cohortes de sages-femmes et d’institutrices) l’École de médecine de Dakar et l’École normale d’institutrices de Rufisque ont accueilli 1 286 jeunes filles, dont 990 ont obtenu leur diplôme : 633 sages-femmes, 63 infirmières-visiteuses et 294 enseignantes.

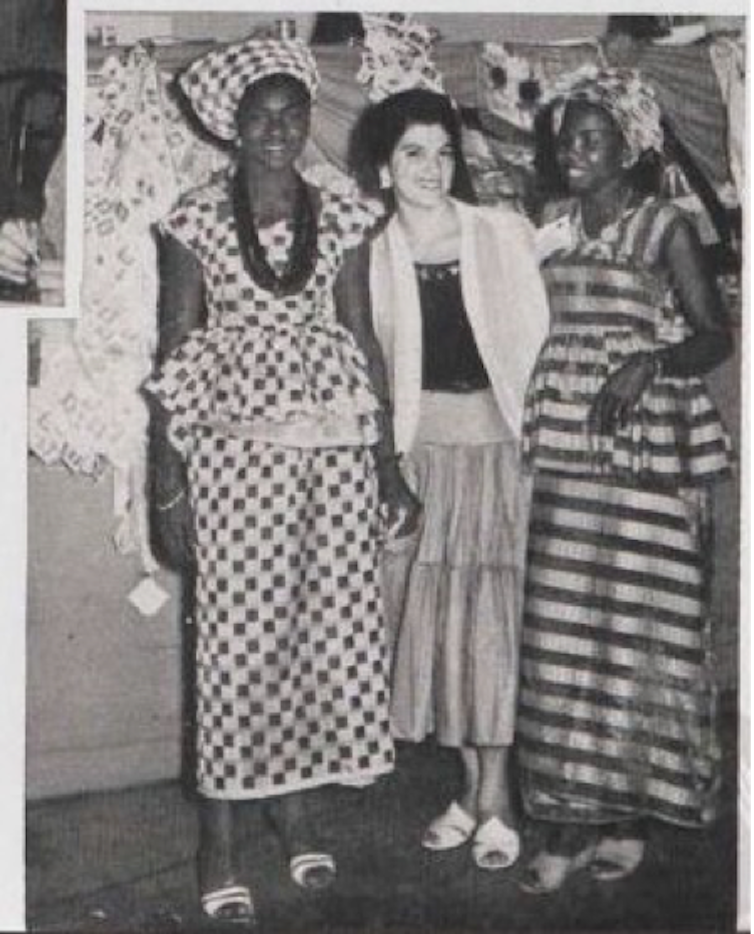

Au cours d’une formation de trois ou quatre années en internat, sous la férule plus ou moins bienveillante et autoritaire de directrices françaises, ces jeunes filles venues des différentes colonies qui composaient l’Afrique occidentale française (AOF) ont tissé des liens étroits de camaraderie, fondés aussi sur le sentiment d’appartenir à une toute petite minorité dont la marge de manœuvre était réduite mais réelle.

Ces femmes étaient insérées dans le réseau plus vaste des hommes lettrés dont l’histoire a retenu les noms. Elles ont ainsi côtoyé Félix Houphouët-Boigny, premier président de Côte d’Ivoire, Modibo Keita, ancien instituteur qui mena son pays à l’indépendance, champion du panafricanisme, président de la Fédération du Mali dans les années 1950, Mamadou Dia, premier ministre du Sénégal qui s’opposa à Léopold Sédar Senghor, ou encore l’écrivain sénégalais Abdoulaye Sadji.

Ces premières promotions de « femmes savantes » ont bousculé les hiérarchies. Fait rare à l’époque, elles ont d’abord quitté leur famille pour poursuivre leur scolarité au Sénégal. Leurs premiers voyages, du Dahomey (actuel Bénin), de Guinée ou du Niger pour rejoindre Dakar et, non loin, Rufisque, sont une étape majeure dans leur formation, comme un premier moment d’ouverture au monde.

Au lendemain du second conflit mondial, alors que l’accès à la citoyenneté des peuples colonisés est l’objet d’intenses débats et que les demandes de réformes se multiplient, elles participent avec leurs frères, pères et maris, aux combats contre les colonisateurs, essayant de mener de front lutte anticoloniale et lutte pour les droits des femmes.

Une position d’équilibriste

Pour cette génération de femmes, qui ne se définissent jamais comme féministes, l’enjeu est double : combattre les inégalités raciales et revendiquer davantage de droits en tant que femmes. Le premier objectif est prioritaire. C’est d’abord pour réclamer l’égalité entre Blancs et Noirs, entre colonisateurs et colonisés, pour dénoncer les violences coloniales puis pour obtenir l’indépendance, que ces femmes s’engagent.

La plupart d’entre elles rejoignent le Rassemblement démocratique africain (RDA), principal parti d’opposition aux autorités coloniales fondé en octobre 1946. Elles s’y font une place, entre participation aux mobilisations mixtes et formation de comités féminins indépendants sinon autonomes.

Leur instruction les conduit à occuper les fonctions de secrétaires ou de trésorières des sections féminines du parti. Au Soudan français (Mali actuel), la sage-femme Aoua Keita rejoint le RDA en 1946, et fonde le premier comité de femmes de Nara en 1949.

Des institutrices président les sous-sections du RDA des villes où elles sont affectées. Certaines adhèrent en parallèle à des syndicats, comme Nima Bâ qui rejoint le syndicat des enseignants de Guinée à la fin des années quarante. Elle explique qu’on a fait appel à elle parce qu’elle avait « un certain niveau ».

Certaines militent en métropole, comme Jacqueline Coulibaly, étudiante à la Sorbonne, qui s’engage à partir de 1954 aux côtés de Joseph Ki-Zerbo devenu son mari, au sein de la Fédération des Étudiants d’Afrique Noire en France (FEANF). Ses prises de position sont révélatrices des dilemmes qui se posent alors aux femmes de sa génération. Dans Tam Tam, le bulletin des étudiants catholiques africains, elle écrit en 1956 :

« Le véritable problème, c’est la recherche d’une synthèse des éléments occidentaux et des coutumes africaines, la recherche d’un moyen d’intégrer l’instruction donnée dans les écoles aux éléments traditionnels de l’éducation familiale. Au fur et à mesure que les Africains, garçons aussi bien que filles, prendront conscience de ce problème, ils comprendront nécessairement qu’il leur faut choisir le meilleur de ce que l’Occident leur apporte et garder ce qui peut et doit être sauvé des traditions ancestrales. »

Défendre l’accès à l’éducation, combattre l’excision, les mariages précoces ou forcés et surtout la polygamie est bien souvent perçu comme une trahison des cultures africaines. Les premières diplômées, souvent accusées d’être une petite minorité bourgeoise occidentalisée et déconnectée des réalités, tentent une difficile synthèse.

Jeanne Chapman, institutrice depuis 1944 dans une école du quartier populaire de Treichville, à Abidjan, condamne en 1960 la polygamie en comparant les hommes à des coqs dans une basse-cour (Fraternité, janvier 1960) mais appelle un an plus tard à l’invention d’une « civilisation négro-occidentale » (Abidjan Matin, 9 avril 1961).

Cette position d’équilibriste qui revendique des droits égaux sur la base de rôles sociaux complémentaires entre hommes et femmes se construit en lien avec un militantisme international qu’elles sont les premières femmes d’Afrique à expérimenter.

L’expérience internationale, levier d’une émancipation

Dans les parcours de ces pionnières, le fait de participer à des congrès internationaux, de quitter leur pays et parfois le continent pour rencontrer des femmes du reste du monde est déterminant dans la construction d’un discours militant.

En 1949, Célestine Ouezzin Coulibaly, qui n’est pas une ancienne « normalienne » mais monitrice d’enseignement, est déléguée par ses compagnes pour se rendre à Pékin, au congrès de la Fédération démocratique internationale des femmes.

Elle en revient déterminée à lutter pour davantage de droits. Jeanne Martin Cissé est frappée par l’esprit de solidarité qui règne entre les femmes présentes au congrès de la FDIF à Asnières, qu’elles viennent des Antilles, d’Afrique ou d’Indochine. Elle découvre « de nouvelles perspectives » et se sent mieux informée, comme elle l’écrit dans La fille du Milo (Présence africaine, 2009).

Deux ans plus tard, en juin 1956, la première Conférence mondiale des femmes travailleuses organisée par la Fédération syndicale mondiale à Budapest fournit à Jeanne Martin Cissé l’occasion de rencontrer l’institutrice malienne Aïssata Sow Coulibaly .

À Vienne, en juin 1958, au IVe congrès de la FDIF, un petit groupe de déléguées africaines venues du Sénégal, du Mali, mais aussi du Cameroun et de Madagascar dénonce l’oppression coloniale mais réfléchit aussi à la nécessité d’unir leurs forces à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, voire du continent tout entier.

Le projet aboutit quatre ans plus tard, en 1962, à Dar es-Salam, la capitale de la future Tanzanie. C’est là qu’une trentaine de représentantes de 21 pays du nord comme du sud du continent participent à la première Conférence des femmes africaines, appelée par la suite la Panafricaine.

Parmi elles, les institutrices et les sages-femmes représentent 11 des 18 membres des différentes délégations des anciennes colonies françaises. Jeanne Martin Cissé devient la Secrétaire générale de l’organisation qui fixe son siège à Bamako, la capitale du Mali.

Dans une interview au magazine Awa, la revue de la femme noire, dont le premier numéro paraît en janvier 1964, elle insiste sur la nécessité pour les femmes d’Afrique de faire entendre leurs voix, en dialogue avec les femmes du monde entier.

Cet article est publié dans le cadre du colloque « Modernités africaines. Conversations, circulations, décentrements », qui a lieu du 9 au 11 juin 2022 à l’ENS-PSL, sur les campus Jourdan et Ulm. Retrouvez ici le programme de ces échanges.

Pascale Barthélémy, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, ENS de Lyon

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.