Pour analyser les effets du séisme et évaluer la réponse des autorités, il est indispensable de bien comprendre la réalité géographique, économique et sociale de la zone touchée.

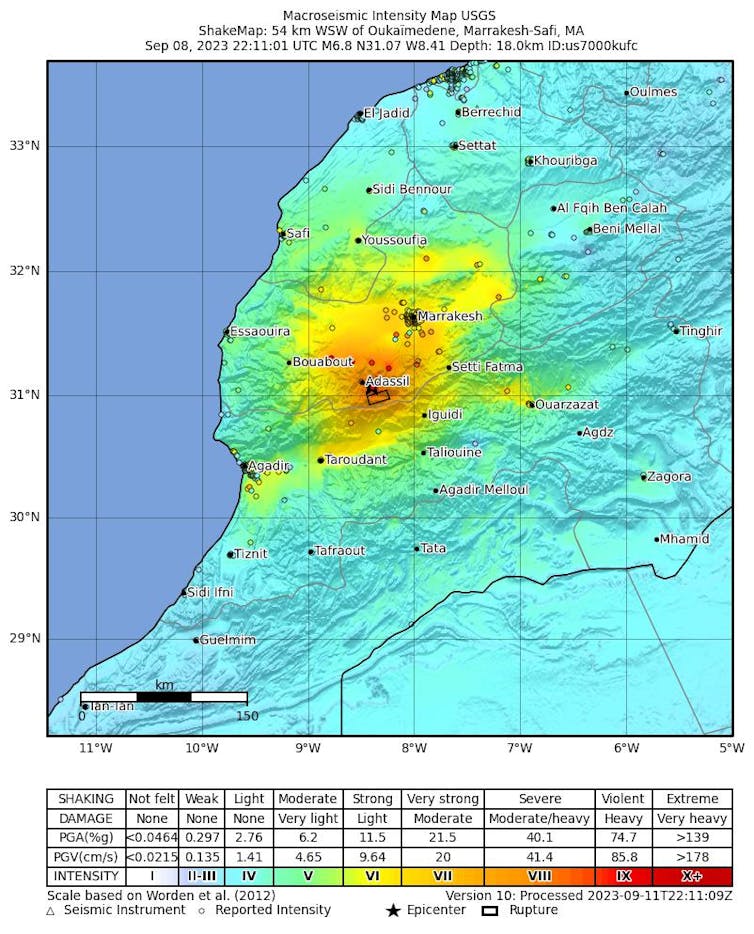

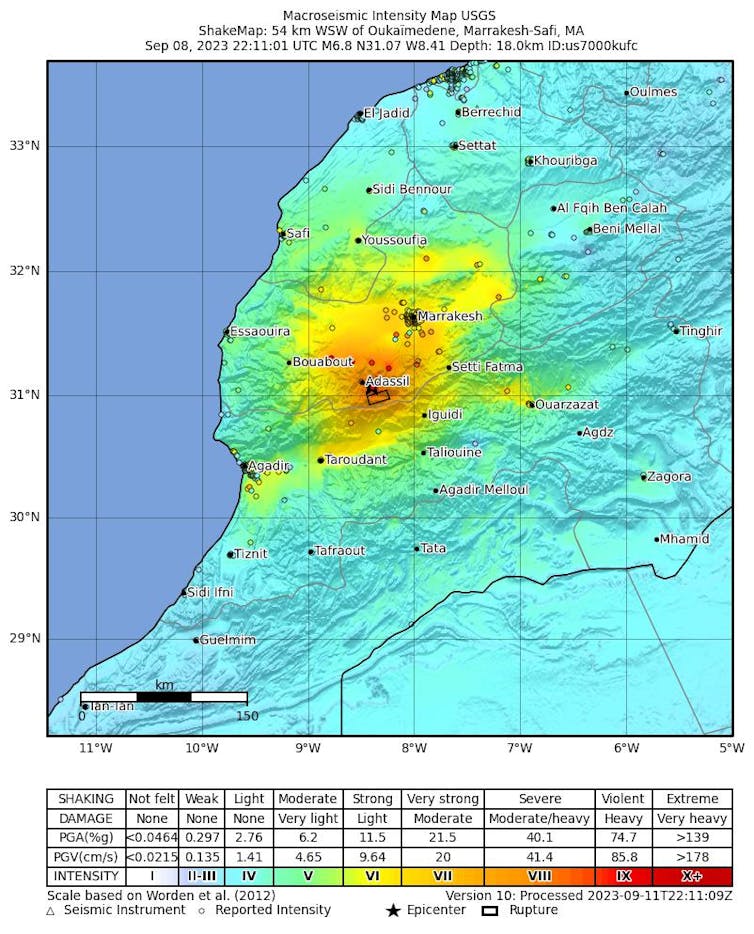

Le terrible séisme survenu au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 nous rappelle la nécessité de procéder à une analyse géographique des catastrophes pour comprendre comment peut se déployer une aide d’urgence.

La polémique stérile sur l’aide internationale est venue masquer la réalité du territoire touché et les spécificités du déploiement des secours d’urgence en zone de haute montagne. L’émotion, les élans de générosité et l’incompréhension de réalités territoriales complexes ont nourri des discours particulièrement confus.

Des montagnes en pleine transformation

Avant toute chose, il s’agit de bien comprendre la transformation accélérée des territoires impactés. L’épicentre du tremblement de terre se trouve à quelque 70 km au sud de Marrakech, au cœur du Haut-Atlas marocain, une vaste zone de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres toujours décrite comme pauvre, reculée, oubliée, figée dans un présent ethnographique.

Loin de l’iconographie coloniale qui nourrit aujourd’hui les imaginaires touristiques, ces régions n’ont pas été oubliées par les autorités marocaines et ont connu de profondes transformations.

Au cours des deux dernières décennies, l’État marocain a lourdement investi dans des infrastructures particulièrement coûteuses du fait des reliefs. La région a été dotée de routes rurales, de réseaux d’eau potable, de réseaux électriques, de barrages, d’écoles, de lycées, de dispensaires.

L’État a soutenu le développement d’une agriculture qui fait la part belle à l’arboriculture mais aussi d’un tourisme rural par la multiplication de gîtes et d’hôtels autour du massif du Toubkal et, depuis 2008, du barrage de Ouirgane. L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) lancée en 2005 a permis aux communes de bénéficier d’importants soutiens financiers pour des projets spécifiques comme le transport scolaire, les ambulances mais aussi le développement de nombreuses coopératives et associations.

Une profonde mutation de l’habitat

Ces projets ont eu des effets complexes. En premier lieu, ils se sont traduits par des gains de productivité agricole et des transformations dans les pratiques culturales. Les cultures vivrières fortement demandeuses de main-d’œuvre ont été remplacées par des cultures plus rentables mais nécessitant beaucoup moins de main-d’œuvre, comme l’arboriculture.

En second lieu, les opportunités liées au développement des services, notamment dans le domaine du tourisme, n’ont pas compensé ces pertes d’emploi. Bien au contraire : de nombreuses activités (les agences, les entreprises de transport) se sont déplacées vers Marrakech, qui contrôle les flux touristiques.

Par ailleurs, le développement des établissements scolaires a attiré des jeunes fonctionnaires issus d’autres localités. La fécondité, encore forte au début des années 2000, s’est effondrée pour s’aligner sur des standards européens alors que l’espérance de vie a fortement progressé du fait de la chute de la mortalité infantile et maternelle du fait de la multiplication des dispensaires et des systèmes d’évacuation d’urgence.

Cependant, l’absence de perspectives d’emploi assombrit les horizons d’une jeunesse désormais très connectée. Les jeunes hommes s’engagent alors dans un parcours professionnel marqué par une très forte mobilité. Ils sont très nombreux à quitter le secondaire dès le cycle collégial lorsqu’ils ont des difficultés scolaires. Ils s’embauchent alors en ville pour des salaires très faibles, souvent autour de 120 euros par mois pour les mineurs, rarement au-dessus de 300 euros par mois pour les majeurs (le SMIG au Maroc est fixé à 300 euros). Ils doivent attendre d’avoir une situation économique suffisamment stable pour espérer se marier. Nombre d’entre eux espèrent s’installer en ville, mais d’autres privilégient la multiactivté, car profondément attachés à leur terre et à l’agriculture.

Les jeunes femmes sont plus durement touchées encore avec un taux de chômage record. Dès qu’elles arrêtent leurs études, elles se retrouvent à 92 % sans emploi. Les familles les découragent à partir en ville, sauf la toute petite minorité qui dispose d’un diplôme du supérieur permettant d’accéder à des emplois salariés déclarés avec une couverture sociale. L’écrasante majorité d’entre elles ne voit que le mariage comme horizon pour décohabiter et se construire une place sociale. Se sentant oubliées, elles se marient désormais plus jeunes, souvent contre l’avis de leurs parents, en espérant fonder un foyer en ville à Amizmiz, Tahanaout ou Marrakech.

Par conséquent, la région est marquée par une profonde mutation de son habitat. Les demeures historiques au cœur de villages fortifiés ont été progressivement délaissées, ou conservées comme de simple bergeries ou étables. De nouvelles maisons ont été construites, plus près de la route et des établissements scolaires. Certains villages se sont vidés de leurs habitants, d’autres se sont développés. La population s’est concentrée dans les petites villes du piémont, comme Amizmiz, qui a connu une forte croissance démographique.

Les villages les plus isolés abritent souvent les doyens et surtout les doyennes attachées à leurs demeures, quelques ménages ayant maintenu une forte activité agricole, et de jeunes ménages dont l’époux qui travaille dans les plaines n’a pas les revenus suffisants pour s’installer en ville. Les médias ont fortement mis en scène ces figures emblématiques de femmes âgées vivant seules ou de jeunes mères avec de nombreux enfants, choquées et désemparées devant la catastrophe. Outre la puissance iconographique de la piéta, elles incarnent aussi une réalité sociale qui est celle de villages où les jeunes hommes sont souvent absents en dehors des récoltes.

Le développement des routes a accéléré les mobilités et la recomposition de l’habitat et des habitants. Au mois de septembre, plusieurs événements se conjuguent.

En zone de haute montagne, des ménages ont encore des pratiques pastorales importantes qui les amènent en altitude, dans les bergeries. C’est aussi la première semaine de rentrée scolaire. Les jeunes professeurs sont venus prendre leur poste. Les familles avec des enfants sont installées à proximité des écoles ou des arrêts des bus scolaires. Les collégiens et lycéens ont rejoint les internats. Mais ce n’est pas encore la rentrée universitaire ; les étudiants sont encore présents dans certaines localités, de même qu’un certain nombre de personnes originaires de ces vallées, travaillant ailleurs mais venues en vacances dans leur village d’origine. Enfin, de nombreux hommes hésitent entre partir à la recherche d’emploi sur les chantiers de construction dans les grandes villes ou attendre la fin des récoltes, selon les promesses des arbres fruitiers.

L’information géographique préalable, indispensable au déploiement des secours

Cette description des pratiques sociales peut paraître superfétatoire mais elle est essentielle pour comprendre la complexité du déploiement des secours.

Vu l’ampleur de la zone géographique touchée, pour intervenir efficacement les autorités doivent disposer des bonnes informations. Or, les premières estimations faisaient état de 55 localités (villages et hameaux, désignés par les termes de douars et sous-douars) à moins de 10 km de l’épicentre, 652 entre 10 et 30 km et un peu moins de 1 200 entre 30 et 50 km de l’épicentre.

Du fait du relief, de très nombreuses localités ne sont accessibles depuis les plaines de Marrakech au nord et de Taroudant au sud que par quelques routes principales particulièrement endommagées par le séisme.

Pour connaître l’ampleur du désastre, les autorités se sont appuyées sur le premier agent d’autorité, dénommé le moqqadem, qui est présent dans tous les villages. Il a pour mission principale le suivi de la population. Il est généralement le seul à connaître la réalité du nombre de personnes présentes dans le village. Il communique les informations au caïd, représentant de l’autorité à l’échelle d’une plusieurs communes, qui, lui-même, les transmet au gouverneur, lequel coordonne toutes les forces de sécurité.

Le Maroc a donc une structure assez efficace pour la remontée des informations. Malheureusement, dans certains villages, le moqqadem figure parmi les victimes. Le recours aux nouvelles technologies peut certes permettre d’estimer l’ampleur des dégâts matériels, mais cela n’indique que difficilement le nombre de victimes potentielles, du fait des importants flux de population au mois de septembre. Toutes ces caractéristiques ont compliqué la localisation des victimes et l’affectation des moyens d’urgence.

À cette complexité s’est ajoutée celle de la progression des secours. Même si le Maroc dispose de très nombreux engins de chantier, leur acheminement s’est avéré difficile car les vallées sont très profondes, avec des villages disséminés de part et d’autre. Les forces de sécurité ont été confrontées à l’urgence des premiers villages du bas de la vallée, qui sont souvent les plus peuplés, tout en devant dégager les routes et les pistes pour avancer, ce qui demande des moyens techniques assez importants.

Ce déploiement a été beaucoup plus difficile que s’il avait pu se faire dans une grande ville. Il se traduit alors mécaniquement par des effets d’engorgement mais aussi par l’incapacité de certaines équipes spécialisées à se déployer. Il est possible d’héliporter des sauveteurs et leurs chiens, mais impossible d’apporter dans les mêmes délais une pelleteuse.

Les autorités ont donc opéré des choix d’intervention dans les lieux où il y avait potentiellement plus de victimes et, surtout, la possibilité de développer une action efficace. Dans certains quartiers urbains et certains villages, les habitants étaient à même de s’organiser entre eux et disposaient des ressources suffisantes, notamment si le travail ne nécessitait pas l’intervention de pelleteuses mécaniques ou d’autres engins lourds. Le mot d’ordre a donc été que les habitants agissent sans attendre une potentielle aide extérieure pour gagner un temps précieux.

Un déploiement national efficace, fruit des apprentissages de la crise Covid

Les premières estimations portaient sur 18 000 familles ayant besoin d’une aide d’urgence. Le 14 septembre, les autorités ont estimé que 50 000 logements pourraient nécessiter des travaux allant de la reconstruction complète à la reconstruction partielle.

Cela représente moins de la moitié de la production annuelle de logements au Maroc, qui était de 118 620 en 2018, avant la crise Covid. À l’échelle du pays, cette situation ne dépasse pas les capacités des autorités marocaines, mais elle suppose une très forte coordination.

L’intervention internationale, dans ce contexte, n’est pas une garantie d’efficacité car elle rencontre des problèmes spécifiques reconnus par les professionnels eux-mêmes sur le terrain. La langue : dans la zone touchée, très peu de gens parlent une autre langue que l’arabe dialectal marocain ou le tachelhit. Les délais : sur les réseaux sociaux, les organisations internationales se disent toujours prêtes à intervenir, mais dans les faits, c’est différent. Les règles de déploiement : dans ces vallées, il faut mettre en place en aval un terrain pour déployer un hôpital et centraliser le matériel, ce qui nécessite une connaissance du relief et des infrastructures routières.

La volonté de collaborer et l’habitude de collaborer sont donc indispensables. Or seuls les Espagnols coopèrent régulièrement avec les Marocains, dans la lutte contre les incendies notamment. Enfin, la mobilisation nationale a généré un engorgement sans précédent de certains axes routiers, du fait des multiples convois d’aide qui ont convergé de tout le pays vers les zones sinistrées. Les ambulances et les engins de chantier ont connu des difficultés à circuler, ralentissant d’autant les opérations de dégagement et d’évacuation et obligeant les autorités à interdire l’accès à certaines routes. Le 14 septembre, les autorités provinciales de Taroudant ont demandé à ne plus recevoir de dons. Les forces de l’ordre ont fermé l’accès aux convois humanitaires aux routes stratégiques.

En cinq jours, toutes les routes ont été dégagées, tous les blessés ont été pris en charge dans des hôpitaux de campagne ou à Marrakech, tous les ménages sinistrés ont été installés dans des camps de tentes où ils reçoivent aide alimentaire et biens de première nécessité. Surtout, le gouvernement a annoncé un protocole d’indemnisation d’urgence ainsi qu’un protocole de reconstruction.

Aider à reconstruire : une aide budgétaire massive

Il apparaît clairement que le Maroc, à l’instar de nombreux pays, a développé une forte capacité à gérer les crises, notamment après la crise Covid-19. Suite à l’effondrement de la solidarité internationale en quelques jours, nombre de pays avaient alors compris que la solution la plus efficace était l’auto-organisation. Dans un contexte d’incertitude croissante du fait du réchauffement climatique, c’est une excellente nouvelle de voir émerger des pays à même de faire face rapidement à une catastrophe alors que d’autres sombrent dans les guerres civiles.

Les anciennes puissances coloniales souhaitent maintenir une aura humanitaire, mais la réalité est que de nombreux pays à revenus plus modestes ont désormais développé des capacités d’intervention particulièrement efficaces sur leur territoire et sont même capables d’intervenir en dehors de leurs frontières. Le Maroc fait partie de ces nouveaux acteurs régionaux de l’aide humanitaire d’urgence, pouvant apporter son soutien aussi bien à l’Espagne qu’au Portugal mais aussi à d’autres pays d’Afrique.

Désormais, la question est celle des modalités de la reconstruction. La solution la plus efficace sera l’aide budgétaire massive et sans condition à l’État marocain. Seul l’État est à même de reconstruire les routes, les réseaux d’eau potable, d’électricité, et les infrastructures agricoles.

Cette reconstruction pèsera très lourdement sur les finances publiques marocaines, qui sont actuellement dans une situation très difficile. L’inflation, même si elle est plus modérée que dans d’autres pays de la zone, rogne le pouvoir d’achat des ménages. Le gouvernement maintient un équilibre fragile, principalement grâce aux remises des Marocains résidant à l’étranger et aux devises touristiques. Ces deux mannes permettent de réduire le déficit commercial, mais pas le déficit budgétaire.![]()

![]()

David Goeury, Géographe, membre du laboratoire Médiations / Sciences des liens, sciences de lieux, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.