Durant la Guerre froide, plus d’une centaine de pays en développement affichaient leur « non-alignement » vis-à-vis des grandes puissances. Cette notion a de nouveau le vent en poupe aujourd’hui.

Ces dernières années, dans un contexte marqué par l’intensification de la confrontation sino-américaine et, spécialement depuis le 24 février 2022, par l’effondrement des relations russo-occidentales, l’invocation de la guerre froide s’impose de plus en plus dans les commentaires sur l’état du monde.

L’un des aspects majeurs du retour de la rhétorique de la guerre froide est l’emploi fréquent de la formule de « non-alignement », en référence au Mouvement portant ce nom, instauré en 1961 et qui existe toujours officiellement : il compte aujourd’hui 120 pays et a tenu son dernier sommet à Bakou en 2019.

Aujourd’hui, comme à l’époque, un certain nombre d’États dits « du Sud » refuseraient de s’inscrire clairement dans un camp ou dans un autre, et se rapprocheraient les uns des autres pour faire valoir leurs intérêts spécifiques. De même que, durant la guerre froide, l’Ouest accusait souvent le Mouvement des non-alignés (MNA) d’être instrumentalisé par Moscou, il déplore aujourd’hui que nombre d’États du Sud rechignent à s’associer aux sanctions contre la Russie et à condamner l’agression russe contre l’Ukraine.

Il apparaît dès lors utile de rappeler ce que fut – et ce que ne fut pas – le Mouvement des non-alignés durant la guerre froide, afin de comprendre dans quelle mesure la référence à cette organisation et à cette période est pertinente de nos jours.

Une importance historique exagérée

Le non-alignement a été un mythe unificateur pour quelques pays leaders du mouvement et pour leurs régimes (notamment la Yougoslavie et l’Algérie) qui, via leur adhésion à ce concept, ont renforcé leur statut international et leur légitimité intérieure.

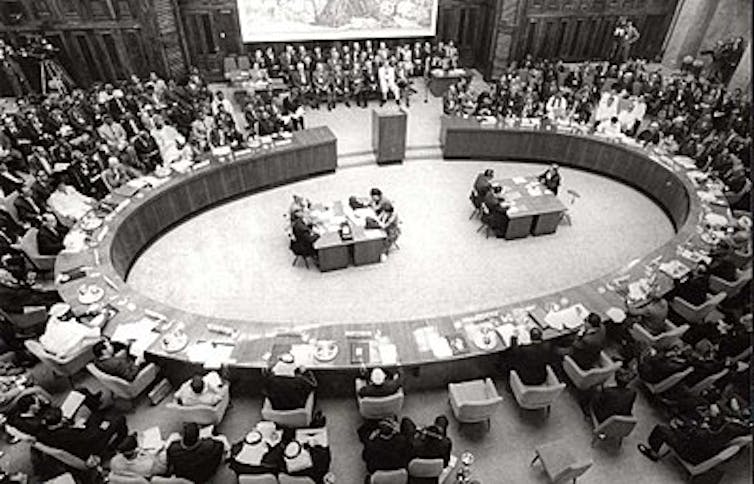

Rappelons cependant que le MNA a mis beaucoup de temps à se structurer. Après la brève rencontre de Brioni (1956) entre Tito, Nehru et Nasser, la conférence de Belgrade (1961, avec 23 pays) a été la première réunion formelle des pays qui ont ensuite constitué le mouvement. Il n’y a pas eu de conférence dans la seconde moitié des années 1960, après celle du Caire en 1964 : le mouvement s’institutionnalise seulement entre les conférences de Lusaka (1970) et d’Alger (1973).

CC BY

La fameuse conférence de Bandung (1955) avait certes une certaine dimension de non-alignement, voulue notamment par l’Inde et la Chine après la création de l’Organisation de l’Asie du Sud-Est (OTASE) par les États-Unis en septembre 1954. Toutefois, elle n’a pas proscrit l’appartenance à des alliances, et nombre de pays alliés des États-Unis y ont condamné l’impérialisme communiste.

À partir de 1959, les tensions sino-indiennes, et plus encore la guerre entre les deux pays en 1962, ont conduit à un affrontement entre le mouvement afro-asiatique, mené par la Chine (et l’Indonésie), et le MNA dont l’Inde était un des leaders.

Le schisme sino-soviétique a encore plus compliqué le paysage. L’opposition entre « radicaux » et « modérés » marque le début des années 1960 et la fin des années 1970. L’échec chinois (et indonésien) à réunir une « seconde conférence de Bandung » à Alger en 1965 montre l’impasse de l’afro-asiatisme militant.

Même au sein des « radicaux », des désaccords profonds existaient. Kwame Nkrumah (président du Ghana de 1960 à 1966) était bien plus hostile à l’influence des idées occidentales (de l’Ouest ou de l’Est) qu’Ahmed Ben Bella (premier président de l’Algérie, de 1963 à 1965), obsédé par le développement et qui voulait utiliser le non-alignement pour obtenir des ressources financières des deux camps. Pour nombre de pays non-alignés, comme l’Afghanistan, il s’agissait là clairement d’un objectif majeur.

Le mouvement connaît un certain âge d’or au début des années 1970, influençant l’agenda international, notamment en promouvant un Nouvel ordre économique international, également poussé à l’ONU par le G77, créé en 1964 pour que les pays en voie de développement pèsent dans l’organisation. De nouveaux leaders s’affirment, comme Julius Nyerere en Tanzanie.

Mais l’Inde commence à s’aligner sur l’URSS à partir de 1971, notamment contre la Chine, et l’Égypte sur les États-Unis. Le sommet de 1979 se tient à La Havane, ce qui met mal à l’aise nombre des 93 États présents, qui craignent de le voir récupéré par l’URSS. L’invasion par cette dernière de l’Afghanistan à la fin de l’année suscite un second malaise, incitant par exemple la Birmanie à devenir le premier État à quitter volontairement le MNA.

Tito, dernière figure historique du mouvement, meurt en 1980, alors même que la diplomatie active de la Yougoslavie dans les pays du Sud montre ses limites : Belgrade craint le radicalisme cubain et se rapproche des États-Unis, de la Chine et de la CEE. En outre, en cette période de double choc pétrolier, les pays du Sud non pétroliers critiquent l’égoïsme des membres de l’OPEP, dont certains font partie des non-alignés.

Les conflits Sud-Sud créent des tensions : l’invasion de l’Ouganda par la Tanzanie et celle du Cambodge par le Vietnam, en 1978, l’isolement de l’Égypte dans le monde arabe après sa paix avec Israël, la guerre Irak-Iran qui débute en 1980 (Téhéran fait capoter le projet d’un sommet des non-alignés à Bagdad en 1982), ou les ambitions libyennes au Tchad. Cuba et l’Inde sont hostiles à la Chine, ne condamnent pas l’intervention soviétique en Afghanistan, soutiennent le Vietnam qui a envahi le Cambodge, et s’en prennent aux pays du Sud qui soutiennent les résistances (Chine, Pakistan, pays de l’Asean).

Au début des années 1980, nombre d’États du Sud profitent du retour à la guerre froide consécutif à la fin de la Détente pour s’aligner davantage sur un des deux Grands, dans le but d’en tirer des bénéfices économiques et stratégiques. Certains privilégient alors des formes de construction régionale contribuant à une fragmentation du Sud. Le MNA perd de sa visibilité.

Aujourd’hui, un Sud uni face à l’Occident ?

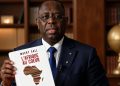

Il est beaucoup question aujourd’hui de désoccidentalisation du monde et d’affirmation du Sud, à travers les pays dits « émergents » – en réalité souvent émergés depuis plusieurs décennies et qui tirent désormais la croissance économique mondiale.

Certains intellectuels indonésiens ont voulu, il y a une dizaine d’années, renommer le MNA en « Mouvement de Solidarité du Sud ». La Chine ravive ses anciennes prétentions à exercer un leadership du Sud, tout en appréciant les formats bilatéraux ainsi que les organisations régionales +1.

Alors que les travaux historiques sur les relations Est-Sud au temps de la guerre froide se multiplient, la Russie rejoue elle aussi la carte de la solidarité internationale, notamment en Afrique, son ministre des Affaires étrangères y vantant la nécessaire égalité des États, alors que son pays piétine, comme dans le passé, ses petits voisins.

La possible extension du groupe des BRICS est présentée par ses promoteurs et ses partisans comme une saine revanche du Sud, derrière le leadership de Pékin et Moscou, dans une croisade contre l’unipolarité et l’unilatéralisme des États-Unis, l’imposition des « valeurs » occidentales et l’exportation de la démocratie, et plus largement contre la domination de l’Occident et le prétendu bellicisme otanien.

Que le « Reste » uni se dresse contre l’Occident suscite au sein de ce dernier des craintes – ou des espoirs – souvent excessifs. Parler de « non-alignement » permet de vanter l’« agentivité » des acteurs du Sud (qui, en fait, a toujours existé, même au temps de l’unipolarité), de prôner un monde multipolaire qui serait par nature plus stable et juste (ce qui reste à prouver), d’épouser des grands principes (égalité, justice, priorité aux questions globales, résolutions pacifique des conflits, désarmement…) qui ne sont guère respectés et parfois instrumentalisés par nombre d’États du Sud, de surévaluer la convergence des intérêts entre pays du Sud si différents entre eux (apparente déjà dans les organisations régionales), et de considérer qu’on peut dégéopolitiser les questions économiques, sociales, technologiques et environnementales.

Or il n’y a, entre tous ces nombreux pays du Sud, ni identité commune ni recherche de projet commun. Rares sont les pays qui peuventp parler à tout le monde pour éviter les fossés entre Nord et Sud et entre Occident et alignement sino-russe, comme l’Indonésie a prétendu le faire en présidant le G20 de novembre dernier… avec peu de succès.

Nombre de pays cherchent à parier économiquement sur la Chine, désormais aussi sur l’Arabie saoudite ou le Brésil, tout en continuant de se « couvrir », notamment dans le domaine de la sécurité, du côté américain. « Tenir les deux bouts » permet d’être courtisé, et de faire du chantage à davantage d’alignement. C’est ainsi qu’on interprétait la politique chinoise de la Russie jusqu’aux années 2000 : « Retenez-moi ou je fais un malheur en me jetant dans les bras de Pékin ». De fait, nombre de pays ont conscience des capacités coercitives des États-Unis, mais aussi du risque d’être vassalisés par la Chine.

Un multi-alignement plus qu’un non-alignement

En réalité, le jeu de la plupart des États est pro-actif. Il existe une vraie diplomatie des puissances « moyennes » qui évitent l’alignement non par de grandes déclarations de principe ou à travers la participation à des grand-messes où les discours se succèdent, mais par du multi-alignement comme le fait l’Inde, qui jongle entre le Quad, les BRICS et l’Organisation de Coopération de Shanghai), ou par des diplomaties à la fois multivectorielles (comme le Kazakhstan depuis les années 1990), et transactionnelles dans le bilatéral (ainsi de la Turquie), ou encore par des formes diverses de « minilatéralisme », la multiplication des partenariats, et la « polygamie institutionnelle ».

Bref, on peut toujours prétendre qu’on est retourné au monde de la guerre froide, simplifié rétrospectivement autour de quelques cartes ; mais les stratégies des pays qui jouent avec la question de l’alignement montrent bien qu’un monde avec trois ensembles distincts n’existe pas aujourd’hui.![]()

![]()

Pierre Grosser, Professeur de relations internationales, Sciences Po

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.