Les chiffres de 2021 sur la cybercriminalité en Afrique, établis par Interpol et les entreprises privées du secteur, montrent à quel point certains pays ne sont pas préparés aux cyberattaques. Explications.

Extorsion en ligne, faux ordres de virement, attaques DDoS, piratage… la cybercriminalité en Afrique a pris de l’ampleur ces dernières années, dans l’indifférence quasi générale des gouvernements et institutions internationales.

Certains pays africains, comme le Nigéria et la Côte d’Ivoire, connus pour abriter le plus grand nombre de cybercriminels du continent, voient la cybercriminalité baisser. Mais le phénomène a pris de l’ampleur au Maroc, au Kenya, en Tunisie ou encore au Ghana.

L’Afrique du Sud, qui reste le pays africain d’où émanent le plus de cybermenaces, demeure en tête de tous les classements consacrés à la cybercriminalité. On se souvient notamment d’une attaque de grande ampleur qui avait paralysé plusieurs ports du pays en juillet 2021. Mais l’Afrique du Sud n’est pas une exception.

Malgré un recul de plus de 44 % du nombre de cybercrimes commis depuis le Nigéria, ce dernier reste la capitale des « fraudes au président » (FOVI), avec 64 % des FOVI commises en Afrique.

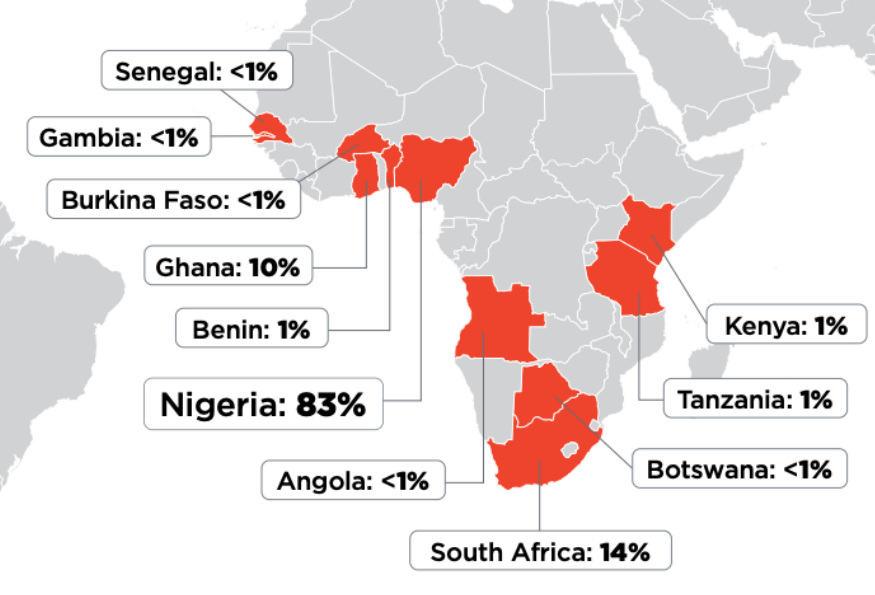

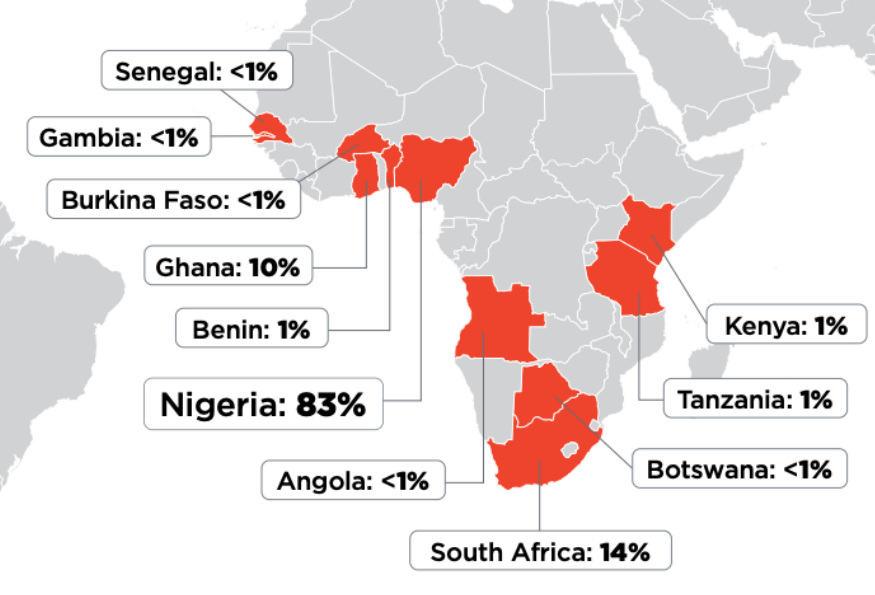

Le phénomène des « brouteurs », qui joignent la persuasion à l’habilité pour commettre des arnaques en ligne, est également une spécialité nigériane. Un rapport, publié en 2020 et rédigé par la division de cyberrenseignement d’Agari (ACID), souligne que 60 % des acteurs mondiaux de la menace FOVI sont basés dans 11 pays en Afrique.

Le rapport signale également que « 83 % des agresseurs africains, et 50 % des acteurs mondiaux de la menace FOVI, provenaient du Nigéria » l’an dernier. Des chiffres certainement surévalués, mais pas très loin de la réalité.

Des attaques massives gardées secrètes

Néanmoins, ce sont surtout les attaques de grande ampleur qui inquiètent en Afrique. Car au-delà des ransomwares ou des petites attaques de particuliers, la menace du piratage et les pannes générales causées par les attaques par déni de service (DDos) provoquent parfois des dégâts irréparables.

C’était le cas, par exemple, de l’attaque du botnet Mirai au Libéria en 2016, qui avait paralysé l’infrastructure internet du pays tout entier. En 2019, RSAWEB, l’un des principaux fournisseurs d’accès internet (FAI) d’Afrique du Sud, avait été paralysé une journée entière à la suite d’une attaque DDoS. Une autre attaque, début 2021, a visé la Banque nationale d’Ethiopie. Enfin, au Kenya, une attaque a compromis le service de cloud Kaseya, causant l’arrêt de l’activité de dizaines d’entreprises pendant près de cinq jours.

Lire : Des cyberattaques paralysent les ports sud-africains

Des attaques massives qui ont, pour la plupart d’entre elles, été gardées secrètes par les autorités des différents pays pour éviter des répercussions sur les économies de ces Etats.

Le manque de partage d’informations par les autorités responsables de la cybersécurité en Afrique est une raison majeure de la prolifération des attaques DDoS. Même chose pour le piratage, qui exploite essentiellement les failles de sécurité des réseaux d’entreprises ou d’institutions. Deux menaces majeures qui pourraient être revues à la baisse si les détails des attaques étaient révélés par les différents pays, estime Interpol.

Le rôle de la data souveraine dans la « cyberhygiène »

C’est donc, en partie, une crise de confiance qui empêche une réponse efficace contre les cyberattaques en Afrique. Une partie de la responsabilité incombe aussi aux sous-traitants des données africaines, à savoir les entreprises américaines et chinoises.

En Afrique, des pays entiers stockent leur data à l’étranger, à l’instar de la République démocratique du Congo (RDC) qui n’a toujours aucun datacenter. D’autres pays font construire leurs datacenters par des entreprises privées étrangères qui n’offrent qu’un avantage économique, mais aucune garantie de l’intégrité des datas.

En effet, les datacenters exigent souvent une infrastructure sécuritaire impeccable et sont les premières cibles de cyberattaques dans le monde. Force est de constater que les pays africains sans expérience dans le réseautage de la data aux niveaux national ou régional n’ont pas d’expérience en matière de cybersécurité.

Il faudrait donc relativiser les chiffres sur les cyberattaques. Dans un pays comme l’Afrique du Sud, si les cybermenaces sont omniprésentes, le pays jouit cependant d’une souveraineté digitale exemplaire sur le continent. Une sorte d’investissement sur le long terme qui permet au pays des avancées technologiques époustouflantes, à l’image de l’intelligence artificielle DABUS.

Une crise de confiance irréversible ?

Un équilibre entre souveraineté et sécurité est donc l’idéal en Afrique. Comme le souligne le rapport d’Interpol, les coopérations en termes de cybersécurité en Afrique demeurent souvent de simples slogans.

En mai 2021, Interpol avait établi un « desk » africain pour les opérations conjointes de lutte contre la cybercriminalité. Le projet AFJOC, qui regroupait 49 pays africains signataires, n’a toutefois donné aucun résultat réel, à l’exception de l’arrestation du pirate Dr Hex au Maroc.

De quoi mettre en lumière la crise de confiance qui existe vis-à-vis des instances internationales qui, bien que justifiée, doit impérativement donner lieu à une alternative. Car, à l’ère de la mondialisation, le nationalisme digital est contreproductif, surtout en Afrique où un grand retard doit être rattrapé.

En effet, l’installation des infrastructures de télécommunication et la pénétration internet avancent lentement mais sûrement. Toutefois, la cybercriminalité, elle, se propage à un rythme beaucoup plus soutenu en Afrique.

Forum de Dakar – La cybercriminalité au centre des débats: https://t.co/5ub2DEvLw6 #Afrique pic.twitter.com/kCT3blO2H3

— AllAfrica Fr (@AllAfricafrench) December 7, 2021