En mars 1963, l’Algérie se lançait dans l’aventure de l’autogestion. Si l’expérience ne dura guère, elle n’en constitua pas moins une source d’inspiration pour d’autres pays, y compris européens.

Il y a tout juste 60 ans, fin mars 1963, la République algérienne à peine indépendante adoptait les fameux « décrets de mars » qui visaient à introduire dans certains secteurs de son économie un fonctionnement basé sur le principe de l’autogestion.

Une expérience aujourd’hui souvent méconnue, qui marqua pourtant son époque et eut un impact non négligeable dans de nombreux autres pays par la suite.

De la propriété coloniale à la propriété algérienne

Avec les accords d’Évian signés le 19 mars 1962, s’ouvre une phase qui va aboutir à la proclamation de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962. Les accords prévoient, dans leur titre IV, des « garanties des droits acquis et engagements antérieurs », ce qui concerne notamment la propriété des « Européens » d’Algérie.

Il convient de rappeler à qui appartient le secteur agricole à l’époque, sachant que 87 % de la population vit de ce secteur, qui représente 33 % de la production brute et 67 % des exportations du pays. Les terres et les forêts s’étendent sur plus 20 millions d’hectares, dont près de la moitié appartiennent à l’État colonial, 3 millions à la propriété privée européenne et 10 millions aux Algériens. Mais, pour les deux tiers, les terres appartenant aux Algériens sont des terres improductives ou de maigres pâturages. 450 000 fellahs (petits paysans) possèdent moins de 10 hectares, alors que la surface moyenne des terres possédées par les colons est de 125 ha, sur lesquelles travaillent 450 000 ouvriers agricoles.

1 800 000 personnes avaient été déplacées par l’armée française dans des « camps de regroupement » pour vider des centaines de villages et rendre impossible le soutien des villageois aux maquisards. Enfin, plusieurs centaines de milliers d’Algériens sont des travailleurs émigrés à l’étranger, notamment en France, et 200 000 sont réfugiés de l’autre côté des frontières en Tunisie et au Maroc.

À l’indépendance, la situation est dramatique : pour plus de onze millions et demi d’habitants on compte un million de chômeurs ruraux, et un autre million est venu grossir la population urbaine, constituant une sorte de plèbe.

Les biens vacants

L’exode, entre mars et juillet, de la plupart des Français, laisse un nombre important de biens vacants ou de matériel détruit par les propriétaires. Ainsi, alors que l’on dénombrait 5 600 tracteurs en 1956, il n’en reste que moins d’un millier en 1962. Les récoltes risquent d’être perdues. Il faudra attendre 1963 pour que la Yougoslavie de Tito (qui avait instauré l’autogestion en 1950 et par ailleurs largement soutenu le FLN pendant la guerre d’indépendance) fournisse des engins agricoles en nombre à l’Algérie.

Le départ des Français se traduit, entre autres, par un déficit de l’encadrement, du fait du retour en métropole de 35 000 ingénieurs, 2 000 médecins et 20 000 enseignants. La Fédération de l’éducation nationale (syndicat majoritaire dans l’enseignement français) arrive toutefois à organiser l’arrivée de 8 000 enseignants dans l’Algérie nouvelle, et beaucoup d’autres Français viennent prêter main-forte, plutôt bien accueillis car pour beaucoup ils ont soutenu la lutte pour l’indépendance.

C’est dans ce contexte que l’on observe un fort mouvement d’occupation par des Algériens des logements, commerces et terres ayant anciennement appartenu aux Français. Dans les fermes de l’Algérois et d’Orléansville (aujourd’hui Chlef), des comités de gestion se mettent en place pour assurer d’urgence les récoltes.

Collection privée, Fourni par l’auteur

Les nouveaux dirigeants du pays, qui craignent que de telles occupations fournissent à l’armée française un prétexte pour se maintenir afin de faire respecter les accords d’Évian, décident de protéger les biens vacants et prennent des mesures juridiques pour cela (ordonnance du 24 août 1962). Est constitué un Bureau des biens vacants. À son initiative, les comités de gestion sont légalisés le 22 octobre 1962 pour l’agriculture, puis en novembre pour l’industrie, le commerce et l’artisanat.

Ce même 22 octobre, les anciens propriétaires n’étant pas revenus, un décret transfère à l’État les propriétés européennes. Les achats effectués à bas prix par des Algériens nantis (commerçants, petits industriels, professions libérales) pendant la période de confusion des six mois précédents sont invalidés par un autre décret le 23 octobre 1962.

Les décrets de mars 1963

Le président Ben Bella, au départ réticent, constate la popularité du processus. C’est dans ces conditions que les « décrets de mars », adoptés les 18 et 22 mars 1963, instituent un secteur autogéré, sur la base des travaux et préconisations des membres du Bureau national d’animation du secteur socialiste (BNASS) qui a remplacé le Bureau des biens vacants, dans la perspective plus vaste d’une grande réforme agraire.

Cet organisme est composé d’Algériens, tel Mohammed Harbi, mais aussi d’autres nationalités comme le juriste Français Yves Mathieu, mort dans un accident mystérieux, et dont la fille a réalisé un film, L’Algérie du possible, le trotskiste grec Michel Raptis, le surréaliste égyptien Lotfallah Soliman, etc., qui se mettent « au service de la révolution algérienne ».

L’architecture du système articule trois niveaux dans les entreprises concernées. Une assemblée des travailleurs, composée des ouvriers « permanents » ayant une ancienneté de six mois au moins (ce qui exclut les saisonniers) se réunissant chaque trimestre ; un conseil des travailleurs, désigné par l’assemblée générale, réunissant une fois par mois de 10 à 100 membres selon la taille de l’entreprise ; et enfin un comité de gestion de 3 à 11 membres, dont le président du comité, se réunissant chaque mois.

Dans l’agriculture, un organisme (ONRA, Office national de la réforme agraire) est chargé d’organiser la gestion des fermes abandonnées. À l’échelle du domaine, il désigne un chef d’exploitation doté d’une mission technique et un membre du comité de gestion. À une échelle locale, d’arrondissement, l’ONRA coordonne diverses activités, dont la réparation du matériel agricole, les coopératives d’écoulement et de commercialisation, et d’exportation des fruits et légumes.

Les obstacles

Dans la pratique, la mise en œuvre des décrets fut difficile. L’armée n’avait accepté l’autogestion qu’après avoir préempté pour elle-même 70 000 hectares des meilleures terres. Les enquêtes commandées par le BNASS ont révélé que dans beaucoup de cas, les ouvriers agricoles ont été expropriés au profit des anciens combattants appuyés par une administration non habituée à accepter des processus démocratiques. Le pouvoir politique lui-même n’a pas soutenu l’autogestion, tendant au contraire à accroître le contrôle du parti unique FLN sur les syndicats et les organisations sociales. Le nombre de travailleurs concernés fut limité ; le secteur autogéré en comptait environ 10 000 dans l’industrie, et 200 000 dans l’agriculture.

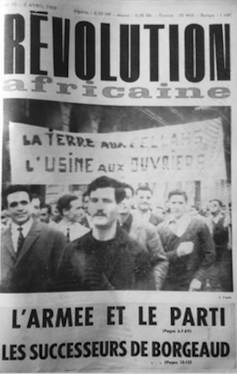

Toutefois, l’impact politique et symbolique fut important à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. À l’intérieur, le syndicat UGTA (Union générale des travailleurs algériens) avait lancé une grande campagne de soutien aux décrets de mars, avec une grande manifestation à Alger le 3 avril 1963. Dans les villes, des ouvriers et des étudiants, à l’appel de leur syndicat l’UNEA (Union nationale des étudiants algériens), organisaient des brigades de solidarité pour réparer les machines ou participer aux récoltes.

L’hebdomadaire Révolution africaine dirigé par Mohammed Harbi est un outil d’information et de formation, n’hésitant pas à faire état des difficultés et blocages. Des enquêtes de terrain sont confiées à des universitaires, dirigés par la Française Jeanne Favret-Saada qui venait de remplacer Pierre Bourdieu à la faculté d’Alger. Les pressions et les menaces interrompent sa mission, son rapport de synthèse disparaît, mais beaucoup d’enquêtes de terrain ont pu être sauvées, et certaines récemment publiées dans un ouvrage de Mohammed Harbi, L’autogestion en Algérie : une autre révolution.

La renaissance de l’« utopie autogestionnaire »

Quand Ben Bella est renversé en juin 1965 par le coup d’État de Boumedienne, on ne touche ni aux lois ni au vocabulaire de l’autogestion, bien que nombre de ses promoteurs soient arrêtés pour les uns, expulsés pour les autres. Il faut attendre 1971 pour que les termes changent ; on parle alors de « la gestion socialiste des entreprises », qui sont étatisées. À ce moment-là, le secteur dit autogéré recouvrait 80 % de la surface des cultures permanentes, assurait 60 % du revenu brut agricole utile, et 30 % net du revenu algérien, mais il n’avait plus, avec la bureaucratisation et les accaparements évoqués plus haut, d’« autogéré » que de nom.

Fourni par l’auteur

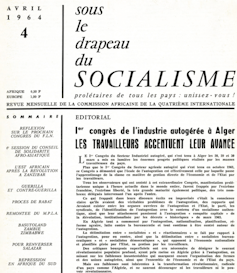

Pour l’extérieur, le vocabulaire « socialiste » du programme de Tripoli élaboré par le Conseil national de la révolution algérienne (CNRA) en mai 1962 dans la perspective de l’indépendance et de la « charte d’Alger », adoptée au congrès du FLN d’avril 1964, donne un cadre aux décrets de mars 1963. Tout cela répondait aux espoirs placés par une grande partie de la gauche dans une voie nouvelle qui ne soit ni le capitalisme, ni une économie étatisée comme celle des pays de l’Est.

En Italie, par exemple, des coopératives se mettent en relation avec des fermes autogérées algériennes. Le Parti communiste italien appuie l’autogestion, comme le fait en France, le Parti socialiste unifié (PSU). En mai 1967, le n°3 de la revue Autogestion y consacre un numéro spécial. En mai 1968, la CFDT adopte officiellement la perspective de l’autogestion.

Malgré ses limites, et même son échec politique, l’expérience algérienne a redonné un souffle à « l’utopie autogestionnaire » qui sera revendiquée en France et dans bien d’autres pays dans les années 1968.![]()

![]()

Robi Morder, Chercheur Associé au Laboratoire Printemps, UVSQ/Paris-Saclay, président du Groupe d’études et de recherches sur les mouvements étudiants (Germe), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.