À l’occasion de la sortie du biopic « Bob Marley : One Love », retour sur la vie et l’œuvre d’un artiste qui a su transmettre un message universel, au-delà d’un fort ancrage politique et religieux.

Nombreux seront sans doute celles et ceux à se rendre dans les salles de cinéma pour découvrir comment la vie de cet artiste iconique a été portée à l’écran par Reinaldo Marcus Green, et sous la supervision de son propre fils, Ziggy. Les fans pourront être sensibles aux nombreuses références et clins d’œil qui le parsèment, tandis que d’autres qui ne connaissent Bob Marley qu’à travers quelques titres comme « Jamming », « Could You Be Loved » ou « No Woman No Cry » découvriront probablement l’ampleur et la complexité du personnage.

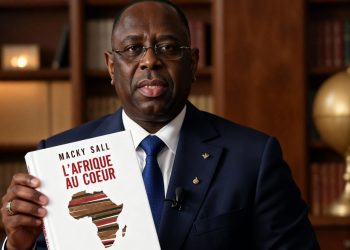

Eddie Mallin/Wikimedia, CC BY-SA

Né en 1945 en Jamaïque, petit pays de l’archipel des Caraïbes, Robert Nesta Marley appartient, par son succès, au panthéon de la musique populaire internationale. Ses albums se sont vendus par centaines de milliers – 700 000 ventes pour Exodus, sorti le 3 juin 1977, opus que l’on retrouve au cœur du film et désigné en 1998 « meilleur album du XXe siècle » par le Time Magazine ; 25 millions pour la compilation posthume Legend, album à la longévité exceptionnelle dans le classement de ventes d’albums du magazine Billboard, dont il atteint régulièrement le sommet, de sa sortie en 1984 jusqu’à aujourd’hui. Seul le Dark side of the moon de Pink Floyd fait mieux. Le New York Times a même considéré Bob Marley comme l’« artiste le plus influent de la deuxième moitié du XXᵉ siècle ». Près de 20 ans après la mort de l’artiste, c’est avec son titre « One Love », « hymne pour le millénaire » que la BBC fête le passage à l’an 2000.

Et cet immense succès n’a été construit qu’en sept petites années sur la scène internationale (après dix ans sur la scène jamaïcaine), entre 1973 quand les Wailers (Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer) font découvrir au public britannique leur album Catch a Fire, et 1980 quand un cancer agressif interrompt brutalement la carrière de Bob, avant de l’emporter le 11 mai 1981. Sept ans durant lesquels il a parcouru les quatre coins du monde : l’Europe où il rassemblera par exemple 110 000 personnes dans le stade de San Siro à Milan (plus que le pape une semaine auparavant !) et près de 50 000 en France au Bourget, un record alors dans l’hexagone pour un concert payant, mais aussi les États-Unis, l’Australie, le Japon, l’Afrique – une tournée en Amérique latine était projetée, avant que la maladie ne se révèle.

Bob Marley est la première star de ce calibre à venir d’un pays du tiers monde, sans doute la seule jusqu’à ce que décolle dans les années 2000 la carrière de Rihanna, artiste native elle aussi des Caraïbes, de l’île de la Barbade. Mais Bob incarne une autre figure, déjà par son histoire : en 1945, à sa naissance, la Jamaïque est un pays extrêmement pauvre, toujours sous la domination britannique, après des siècles de colonisation et d’esclavage. Il en vient des tréfonds : vrai « country bwoy », gamin de la campagne, né d’une mère noire âgée de 18 ans et d’un père blanc de 65 ans qui ne l’a jamais considéré. Dans son village, il conduit les mules. Quand il arrive à Kingston, encore tout enfant, c’est à Trenchtown, quartier plus que populaire de la capitale, et on l’envoie apprendre la soudure plutôt qu’à l’école.

Bob Marley, c’est surtout – pour reprendre le slogan du biopic – une « icône », un « rebelle », une « légende ». Linton Kwesi Johnson, dub poet militant, le qualifie de « Che Guevara de la culture populaire ». Le titre « Zimbabwe », sur l’album Survival était l’hymne officieux des guerilleros de ce pays en lutte contre un régime blanc de type apartheid, et dont l’artiste est venu fêter la victoire en 1980.

Bob Marley & The Wailers célèbrent l’indépendance du Zimbabwe en 1980

Ses morceaux ont également été repris lors de la chute du mur de Berlin. On a même entendu « Get Up, Stand Up » et vu porter son portrait lors des manifestations de la place Tiananmen, en Chine, en 1989.

Comment ce petit garçon aux origines si modestes a-t-il pu atteindre le pinacle de la musique populaire internationale, et y incarner un chantre de l’émancipation ?

Être une rock star rebelle… en parlant de la Bible ?

Il y a certes d’abord la personnalité même de Bob Marley – qui a tout de l’étoffe des rock stars : beau, charismatique, d’une énergie apparemment inépuisable, un travailleur acharné derrière le fumeur de pétards, avec une volonté de fer, celle du « Tuff Gong », comme s’appelait son label, une expression bien difficile à traduire en français, mais qui dénote un « dur à cuire ». Il excelle comme auteur, comme compositeur, comme interprète. Il aime – trait général et caractéristique de la musique populaire jamaïcaine d’ailleurs – découvrir, expérimenter, maintenir sa musique en perpétuelle évolution. Il sera ainsi parfaitement à l’aise dans le ska, le rocksteady, les débuts du reggae, comme dans ses variations plus tardives comme le rub-a-dub. Mais il est aussi capable de grandes ballades romantiques à la « No Woman No Cry », ou d’hymne guitare-voix à la « Redemption Song ». Rares sont les artistes à avoir traversé et développé une telle richesse et diversité musicales.

Ce qui est probablement le plus déterminant dans la carrure, l’aura et l’écho de Bob Marley, c’est la source de son inspiration, et le cœur de son message. Bob vient du plus profond d’une île, d’une société marquée par des siècles de colonisation et de racisme, par les intenses souffrances de l’histoire de la déportation et de l’esclavage, et leurs conséquences contemporaines. Il a grandi dans un monde empreint du message de Marcus Garvey, héros national jamaïcain, immense figure de la revendication et de l’affirmation de la fierté des Noirs descendants d’esclavisés, africains déportés aux Amériques. Puis Marley se convertit au rastafarisme dans les années 1960, un mouvement religieux qui reprend à son compte l’Ancien Testament, l’histoire d’un peuple élu, que Dieu ramène à la Terre promise après un exode de souffrance : ce peuple en exode ce sont les descendants d’esclavisés ; Dieu et sa figure messianique c’est Jah, Rastafari, l’empereur d’Éthiopie Hailé Sélassié ; la Terre promise c’est l’Afrique.

L’intensité et la profondeur – politiques, religieuses, mystiques – de cet héritage et de ce message donnent sans aucun doute à la voix de Bob Marley son souffle si puissant. Il semble lui-même porter quelque chose de prophétique, une aura naturelle mystique, lui qui avait annoncé tout jeune qu’il mourrait trois ans plus vieux que le Christ. Kingsley Ben-Adir, qui l’interprète dans le film, caractérise comme « otherworldly » (« d’un autre monde ») la présence de Bob sur scène.

Londres, Rainbow theatre en 1977 : sur son titre « Lively Up Yourself », Marley pose sa guitare et entame une danse « otherworldly ».

Tout jeune enfant, le petit Nesta Marley était déjà réputé dans sa campagne pour son don de chiromancie. Une scène du film y fait un clin d’œil, lorsqu’on le voit regarder dans le creux de la main de sa femme Rita. C’est là un petit anachronisme : enfant, au retour d’un premier séjour à Kingston, il avait annoncé ne plus vouloir prédire l’avenir, mais jouer de la musique – comme si c’était dans la musique qu’il avait décidé de déployer dorénavant ses dons.

Il pourrait sembler paradoxal qu’un tel message touche un si large public : l’« album du siècle », selon le Times, le premier immense succès de Bob Marley, c’est Exodus, le livre de l’Exode, l’Ancien Testament appliqué aux descendants d’esclavisés. Dans le film de Reinaldo Marcus Green, un publiciste d’Island Records, qui produit et distribue l’album, pose explicitement la question : comment espérer vendre un album qui a pour titre un livre de l’Ancien Testament, qui plus est avec une pochette sans image, constitué juste d’un titre écrit avec des lettres étranges, en calligraphie amharique, l’écriture éthiopienne ? Comment penser que des jeunes s’intéresseront à des chansons qui évoquent la Bible ?

Et pourtant avec Bob Marley, ça marche, ça touche très largement : les 110 000 personnes qui viennent l’applaudir à Milan, ce ne sont pas 110 000 rastas. Même les guérilleros qui prennent « Zimbabwe » pour hymne ne connaissent pas le mouvement rastafari. Et plus fort encore : un des premiers publics non jamaïcains à écouter les Wailers et Bob Marley, à porter des T-shirts Rastaman Vibration, ce sont les premiers skinheads et punks britanniques, qui ne sont pas vraiment réputés pour leur sensibilité religieuse.

Une vibration universelle : l’émancipation

Si Bob Marley parvient à donner toute sa puissance à cette voix, c’est qu’il sait en faire vibrer l’écho universel. Depuis son histoire particulière, il donne une voix à tous les « sufferers », tous ceux qui souffrent. Son message parle largement, parce qu’il est militant, mais pas partisan, parce qu’il est mystique, mais ni prosélyte ni sectaire.

Militant mais pas partisan, Bob Marley l’est parce que son expérience de la politique c’est celle de la Jamaïque des années 1960 et 1970, la corruption et la violence. Aucun parti ne semble avoir authentiquement à cœur les intérêts du peuple. Et le niveau de violence est tel que d’obscures motivations politiques pourraient être derrière la tentative d’assassinat dont Bob Marley a été victime en décembre 1976, scène qui ouvre son biopic. Quand, en 1978, après un long exil londonien pendant lequel il compose notamment l’album Exodus, il revient en Jamaïque pour le « One Love Peace Concert », ce n’est pas pour prendre parti : c’est pour réunir son île déchirée par les partis. Sur scène, face à une foule immense parsemée d’hommes armés, dans un moment historique, il joint les mains des deux adversaires politiques, Michael Manley et Edward Seaga.

Si Jah est omniprésent dans ses chansons, Bob ne cherche pas véritablement à convertir ni à détailler les principes et doctrines du mouvement rastafari. Il veut diffuser ce qu’il considère en être l’essence, le cœur du message : l’amour (« One Love » !), la rédemption, la lutte pour la justice – pour que d’autres le reprennent.

C’est probablement « Redemption Song », dernière piste de son dernier album, un hymne guitare-voix dont le dépouillement et l’intimité sont uniques dans le répertoire de Bob, qui le résume le mieux :

« Emancipate yourself from mental slavery

None but ourselves can free our minds […]

Won’t you help to sing these songs of freedom

‘Cause all I ever have : Redemption songs, Redemption songs

(« Emancipez-vous de l’esclavage mental

Personne d’autre que nous-mêmes ne peut libérer nos esprits […]

Ne m’aiderez-vous pas à chanter ces chants de liberté ?

Parce que c’est tout ce que j’ai jamais eu : des chants de rédemption, des chants de rédemption »)

Le reggae, une musique de liberté

Le vecteur du message, c’est un style musical spécifique, le reggae, une musique dont le premier objectif est de saisir le corps, de littéralement faire vibrer physiquement – comme Marley vibre de son histoire et du message qu’il veut transmettre. Dans les sound systems jamaïcains, on dit que si le son est bon, une bouteille de bière ne peut tenir debout.

Le reggae, c’est une musique profonde avec des basses lourdes, fondamentales dans le mix, des basses qui semblent manifester l’enracinement, les « roots ». Le reggae, c’est aussi ce côté syncopé, ce contretemps qui prend à contrepied, qui entraîne et qui déstabilise. Et c’est ce côté « raw », un peu rude, « brut de décoffrage », qui accroche et peut-être grince un peu – comme la voix si singulière de Bob Marley. Dans le film, on voit les Wailers présenter au producteur Coxsone Dodd ce qui sera leur tout premier tube, « Simmer Down », en 1964. Plusieurs prises du morceau ont été réalisées, et dans celle choisie par Coxsone pour être pressée et diffusée, il y a une erreur, un petit truc qui déraille : l’un des acolytes de Bob, Peter Tosh, se trompe et entame un refrain au mauvais moment. C’est probablement ce côté rugueux qui a séduit les skinheads et punks britanniques dans les années 60 et début 70.

La forme musicale même constitue ainsi un véhicule idéal pour ce message. D’ailleurs, partout où le reggae a porté, ceux qui l’ont entendu se le sont approprié, pour y poser leur propre volonté d’émancipation.

Bob Marley, trop universel ?

Mais Bob Marley aurait-il perdu en authenticité en cherchant à toucher le plus large possible, aux quatre coins du monde, avec un message plus universel et une forme de reggae « international » nourri d’influences extérieures ? Le film montre par exemple l’arrivée de Junior Marvin, un guitariste rock qui avait collaboré avec Stevie Wonder, aux cheveux lissés – loin des canons du reggae rasta jamaïcain ! – sur la suggestion du producteur Chris Blackwell, du label Island, celui qui propulse Bob Marley et les Wailers sur la scène internationale.

En 1974, pour la sortie du premier album international solo de Bob, il y a débat sur le titre : Knotty Dread ou Natty Dread, des dreadlocks « noueuses » ou « élégantes » ? Pour un Jamaïcain, cela se prononce pratiquement de la même manière, mais une fois porté à l’écrit, la connotation n’est pas la même… Dans les deux cas, Bob Marley tranche : oui pour Junior Marvin, pour accrocher un public qui vient du rock, et ce sera « Natty Dread » – des dreadlocks élégantes, certes, mais qui chantent « Revolution ».

Une des meilleures illustrations de cette ouverture de Bob Marley à un large public sans compromission du message originel est probablement l’histoire du titre et de la pochette de l’album Survival. Celui-ci devait originellement s’intituler Black Survival, mais Bob Marley a préféré lui donner une dimension plus universelle en omettant le « Black ». Cependant la pochette de l’album montre ce Survival écrit sur la représentation d’un navire négrier, encadré des drapeaux de tous les pays africains. Un message universel, oui, mais dont l’origine et la puissance proviennent d’une histoire et d’une souffrance particulières – celles des descendants des Noirs esclavisés déportés d’Afrique.

Thomas Vendryes tient à remercier Audrey Bangou pour sa précieuse contribution à la conception et à la relecture de ce texte.![]()

![]()

Thomas Vendryes, Maître de conférence au Département de Sciences Humaines et Sociales de l’ENS Paris-Saclay, Centre for Economics at Paris-Saclay (CEPS), École Normale Supérieure Paris-Saclay – Université Paris-Saclay

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.